医療分野で日々更新される膨大な論文。

その中から「信頼できる知見」を短時間で得るのは至難の業です。

Open Evidenceは、そうした課題に真正面から取り組んでいる米国発の医療者のためのAI論文ナビゲーションツールです。

今回の記事では臨床医学において思わず使いたくなるこのツールを紹介します。

Open Evidenceの概要とその強みは?

Open Evidenceは、医療専門職のために設計されたAIベースの論文レビュー支援プラットフォームです。

臨床的な疑問について論文を引用し、回答を生成してくれます。

ここまでであれば、このブログで多数紹介してきたAI論文検索ツールと変わらないように聞こえるかもしれません。

このツールが他のツールと一線を画すのは 「エビデンスの質が高くなるように一流雑誌・医療機関との提携をしている」という点にあります。

その信頼性を支えるのが、世界的な医学雑誌、医療機関とのパートナーシップです。

- JAMA(Journal of the American Medical Association)

- NEJM(New England Journal of Medicine)

- Mayo Clinic

医療業界では言わずと知れた機関や雑誌だと思いますが、 本来は有料のため、アクセス制限があり、通常のAI論文検索ツールではフルテキストの内容までヒットしません。

ところがこのOpen Evidenceではこれらの一流雑誌の論文もベースに回答が生成されています。NEJMやJAMAの総説は比較的新しい内容も含め、概説されており、実臨床でも役に立つことは多くあります。これが全部使えますので、情報の質としては他のツールに比べてはるかに高まるわけです。

詳細にみてみますと、NEJM Group(New England Journal of Medicine)とは、2025年2月19日付で1990年以降の全文・マルチメディアを提供する契約を締結しているようです (OpenEvidence)。

また、JAMA Networkについても、2025年6月5日付で13誌分の全文・マルチメディア採用に関する契約を結び、AIプラットフォームに組み込んでいることが報告されています (Fierce Healthcare)。

さらにMayo Clinicと協業関係にあり、実際の医師も開発に多く参加しているようです。

また、NEJMやJAMAのみならず、国際的な(主に米国ですが)ガイドラインからの引用も多く行ってくれるため、臨床における実用性は非常に高いです。

これらの特徴は臨床の医師にとってかなり価値が高い点であると思います。

セットアップ

使い方ですが、ネットでの公式ページもしくはiphoneなどのアプリをインストールしてユーザー登録から始めていきます。

公式ページ▼

https://www.openevidence.com/

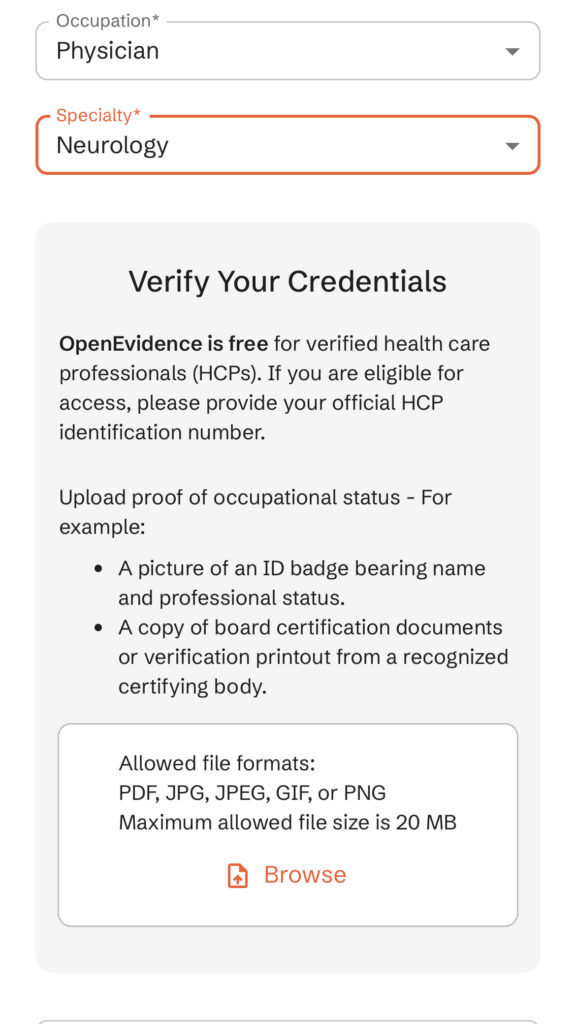

名前の他にhealth care professionals(HCP)、つまり医療従事者であることの証明を求められます。以下の画面です。

基本的に米国向けのサービスなので日本でどうなのか、ということについてはあまり明確に記載されていません。

そこで、OpenEvidenceの公式サイトにメールで問い合わせをしてみましたが全く返事がきませんでした。プライバシーポリシーなどを確認する限り、米国以外での使用については各国の法律を遵守してもらえばよい、というような文言ですが、基本的にサポートされていないようです。

実際の使い方

- 臨床疑問やキーワードを入力します

例:「Does SGLT2 inhibitor reduce heart failure hospitalization in elderly?」 - 関連論文が自動で抽出され、回答として整理されて表示されます

- 引用付きの回答文

- 参考文献

この辺は通常のAI回答生成ツールと同じです。ただし参考文献が上述のようにレビューやガイドライン、引用数上位の文献に限定されているのが特徴です。実際臨床メガジャーナルのレビューは読みごたえがあって参考になることも多いので、気になる点があればレビューをさらに読み込むと臨床に役立ちます。

また、このツールは日本語でも質問可能です。ただし、他のツールと同様に言語が違うことによる翻訳ミスには注意が必要です。

大学院に進学して研究時間が増えた結果強く感じるのは、臨床現場での素朴な疑問を調べる時間が大きく減っているということです。研究に追われる中で、気になったことをその場で深掘りする余裕がなかなか持てません。

さらに、自分の専門以外の領域、他科の最新情報や治療のアップデートには手が回らず、実際今のどうなのかが分からないことに悩むことも多くなりました。

こうした状況の中で、信頼できる情報を短時間で確認でき、引用元の論文まで確認できるツールは、日々の学びと臨床判断の両面で大きな助けになります。

他のAI論文検索ツールとの比較

AIを活用した論文検索ツールは近年急速に増えていますが、臨床現場でそのまま使えるツールは限られています。ここで簡単に他のAI論文検索ツールとOpenEvidenceの違いを整理しておきます。

Perplexity, ChatGPT, Geminiなどの総合検索ツール

LLMをベースとした検索ツールは、ガイドラインやReview論文を自然言語で検索できる便利さがあります。

ただし、以下のような制約があります。

- 有料論文にアクセスできないため、要約や引用が限定的になる

- 「ガイドラインだけを探す」「最新のreviewに絞る」などのフィルタリングが難しい

- 出典の透明性や一貫性にばらつきがある

これに対しOpenEvidenceは、NEJMやJAMAなど主要誌の全文をベースにしており、Reviewやガイドラインの抽出精度が高いのが明確な強みです。

Scispace, Elicit, Paperguide, Answerthisなどの論文検索ツール

これらのツールは、論文要約や質問応答機能に特化しており、研究用途では有用です。

しかし臨床で使うには、やはり問題があります。

- 有料論文へのアクセスがなく、論文の情報が取得できない場合がある

- 基礎研究や動物実験ベースの論文が引用されることがあり、臨床応用にそのまま使いにくいことがある

OpenEvidenceは、臨床現場での実用を前提として設計されているため、フィルタリングが臨床に適しているのが大きな利点です。

欠点

思わずべた褒めしてしまいましたが、大規模言語モデルによる生成ツールであることには変わりはありません。ハルシネーションには注意が必要ですし、引用元の確認はやはり必要だと思います。大きな医療機関の多くはNEJMやJAMAと契約があると思いますので、原著を辿れる場合は内容をチェックしておくことは必要です。

実際使ってみたときも臨床的な常識と少し異なる回答が表示されている(元文献を辿るとそんなことは書いていない)こともありました。

さらにレビュー記事を参照しやすいためか、最新の情報は一部抜け落ちることがあります。テネクテプラーゼという脳梗塞に用いる血栓溶解薬がありますが、すでにアメリカのFDAで承認されているにもかかわらず、現状まだ承認されていません、と回答が出てくることがありました(2025/08)。参照を絞り込むことでの弊害といえるかもしれません。

また、paywallを突破できる利点はあるものの、ジャーナルと契約がない場合は、元文献での確認ができず困ってしまうところではあります。確認ができない状態で使うのは好ましくないのでそういった場合は他のツールのほうがよいかもしれません。

加えて、あくまで臨床的な疑問のエビデンスを探すツールですのでそのまま文献を管理したり、細かく読み込んだりするツールは搭載されていません。論文を読んだり管理したりすることまで踏まえると上記の論文検索ツールの方が利点があるでしょう。

まとめ

Open Evidenceは、米国発の医療従事者向けAI論文ナビゲーションツールで、NEJMやJAMAといった一流医学雑誌やMayo Clinicとの提携により、通常ではアクセスが制限される有料論文のフルテキストも含めて検索・要約できるのが大きな特徴です。

利用者は臨床疑問を自然言語で入力すると、関連論文を自動抽出し、要約や臨床的示唆を整理した形で提示してくれます。ガイドラインやレビュー論文も豊富に含まれるため、特に臨床現場での実用性が高い点が他のAI論文検索ツールとの大きな違いです。

一方で、大規模言語モデルに基づくため誤生成(ハルシネーション)のリスクは残り、引用元の確認は必須です。また、文献管理や精読には不向きで、研究目的での利用には他のツールの方が適しています。

総じて、短時間で信頼性の高い臨床エビデンスを得たい医師や医療従事者にとって強力な補助ツールといえます。これまでのAI検索ツールを一掃するわけではありませんが、臨床の分野において新しい分野を開拓したと言えると思います。

コメント