今回は情報管理ツールでは必須の「タグ」機能の使い方について考えてみたいと思います。

一度保存した文献や情報を探す際に、タグで分類するというのは必須ですね。

ただ、実際やってみると多くの問題が生じます。タグを使った管理をしている人は以下のような経験があるのではないでしょうか?

- フォルダ機能とどう使い分けるか分からない

- 結局何のタグをつければいいか分からない

- タグが多すぎて何がどこにあるか探せない

- タグが重複しすぎてどこにあるか分からない

- タグをつけ忘れた文献が埋もれており見つけるのが大変だった

私も今までEvernote、Notionなど使ってきたときにもこういう経験は沢山あり、失敗してきました。

これらの問題は、タグを単なる「検索の道具」ではなく「アウトプットの道具」として捉え直すことで解決できると考えています。そこで今回は、この考え方を中心に、ObsidianとZoteroでの使用を想定しながら効果的なタグ管理方法を考察していきます。

そもそもタグとは?フォルダとの使い分け問題

タグ、というのはObsidian、Zoteroなど文献や情報管理ソフトにはたいてい付いているシステムです。一つのアイテムにつき、特定の単語を好きな数だけ付けられるもので、検索などをする際に便利です。

多くのソフトにおいて、フォルダと異なるのは基本的に階層構造を取らないという点です。そのため横断的に文献を検索したりする際に使われることが多いです。

ここで第一の問題はフォルダとの使い分けについてです。一見、情報を全部フォルダに分類してとにかく入れていけばタグは不要なようにも思うのですが、それをやるとフォルダ地獄への第一歩となってしまいます。実際4〜5年前まで使っていた文献管理ソフトMendeleyではフォルダ地獄が形成され、一歩も踏み込めない状況となっていました。

最初のころの文献は臨床医学に関するものがほとんどなので、当時は病気ごとに分類していけば重複することもないだろうと思っていました。しかし例えば、複数の疾患を扱うレビューはどこに入れればいいのか。症状と疾患に関する論文はどう分類するのか。問題が頻出しました。

ここから分かるフォルダ構造の問題点は「重複させることができない」ことと、「中身が判断できないとクリックされない」という点です。多くの文献や情報は単一の分類はできず、複数の分野にまたがることがあり、そうした場合に対処できません。

こうした特徴を踏まえると重複ができないフォルダ構造は、複数の視点をもつ分類には基本的に適さないと思います(Zoteroでは一応重複できますが)。また、フォルダ名で即座に中身が判断できないとクリックしてひとつずつ開くのは手間です。フォルダからファイルを探すときは、フォルダを押してファイル名を全部確認して、次を開いて、という探し方になるので細分化すると地獄です。さらに階層構造をとっている場合はもっと悲惨な状況になります。

こうした点からフォルダについては最小限にとどめることをお勧めします。逆に分類が変わり得ないもの、即座にクリックして全体を見る必要があるものについては、フォルダ構造が勧められます。

よく提案されているのはプロジェクト単位の管理です。例えばある論文に引用する文献、ある発表に使う論文、といった具合です。そのプロジェクトについて作業する際にフォルダを開くことで全体をすぐ見られますし、またそこにある情報のみを見ることで作業にも集中できます。また、プロジェクトが終わったらそのままフォルダ内に保管しておけば、後から「あの時に使った資料はなんだっけ?」と思った時も即座に内容が確認できます。

タグは出力目的を踏まえた分類、フォルダはプロジェクトに使う、というのがまず使いやすい方法ではないでしょうか。

結局何のタグをつけるべきか問題

では、タグとフォルダの使い分けが分かったところで、一番大事なのは「結局何のタグをつけるべきなのか」、という問題です。解説書やこれまでの経験を踏まえて、個人的にオススメしたい方法は「タグを使う場面を想定する」と「タグの種類を考えてつける」の2つです。

タグを使う場面を想定する

タグで整理したノートや文献はアウトプットされることが最終的な目的のはずです。

- 論文を引用→論文としてアウトプット

- 本を引用→ブログ記事としてアウトプット

- 分かりやすい説明をメモ→YouTube動画としてアウトプット

- 面白い比喩や象徴的なミーム→講演の際のネタとしてアウトプット

など人によって用途は様々だと思いますが、このような具体的なアウトプット目的を考えたうえでどんなタグにするかを選ぶと意味のないタグ付けが減らせるのではないでしょうか。

例としてテーマが「アルツハイマー型認知症」の論文を書くとして、「臨床研究」「病態」「バイオマーカー」など、研究ごとに分類しておくと後からも分かりやすいでしょう。逆にこの程度の分類はそもそもタイトルを見れば分かる、記憶をたどれば分かる、という方であればタグをつける必要はありません。どこまでが記憶だけで十分かはプロジェクトで使用するノートや文献数にもよると思います。規模に応じて必要なタグを考えつつ、上述したように時々整理をして見直しながらつけるのが最適だと思います。

タグを使う場面が想定できない場合

自分の興味がある文献や情報に関するノートを作成したけれど、今のところすぐにアウトプットにする予定がない、ということも往々にしてあるのではないでしょうか。そんなときはファインマンの12個の問題(Feynman 12 favorite problem)と呼ばれる手法が使えるかもしれません。これは「セカンドブレイン 時間に追われない知的生産術」(ティアゴ・フォーテ著)に書かれていた方法です。余談ですがこうした知的生産系の洋書を読むとほとんどの本でファインマンが出てきますね、皆さん本当に好きみたいです。

この方法は自分が人生において気になる12個の問題を頭に浮かべておき、新しい発見をみつけたとき、それがどの問題の解決に役に立つかを考えろ、というものです。

必ずしも12でなくてもいいと思いますが、自分が気になっている話題や問題というのはそれなりに傾向があるはずです。例えば私であればテーマで挙げると「医療」「統計」「コーディング」「言語学習」「LLM」「科学哲学」などで、気になる文献や講演というのは大体こういったテーマに絡んできます。大きすぎる分類ではありますが、まずこういった自分なりのテーマに分類しておき、後々膨らんでくるようであれば細分化する、という使い方であれば文献やノートが放置されることもなくなりますし、タグをつけ忘れて忘却されることも減るのではないでしょうか。

タグの種類を考えてつける

もう一つタグ付けの時に考えたいのはタグの種類を考えるということです。つけるタグとして以下の様な分類が考えられます。

まず一つ目の意味による分類は最もよくあるものだと思いますが、文献やノートの内容によってつけるタグです。統計学の論文なら「統計」、臨床研究の論文なら「臨床研究」といった具合に、内容に合致したものを付けます。ただし、この意味によるタグは特に無駄につけがちです。つけようと思えばいくらでも多数の意味をつけられますし、なんとなく分類して"やった感"が出ます。ですが、上述のようにタグは使う必要があるものに絞り込むべきです。使う時にどのような意味で絞り込みたいのか、をとにかく考えてつけるのがベストでしょう。

次によく使われるのは状態管理のタグです。これは例えばZoteroなら「未読」「読書中」「読了」のようにアイテムやノートの状態を示すものです。3段階が最も単純ですが、他にも「流し読み」「精読」など段階をもう少し増やしても良いかもしれません。Obsidianでノートを作成する場合は「メモ」「下書き」「完了」など作成状態を示すのもアリだと思います。私の場合Obsidianでノートを作成してブログ記事を書くときは基本的にすぐ仕上げていくことが多いので状態管理を複数していくことはありませんが、Zoteroでは上記のような文献を保存後すぐ読めないことも多いので、未読などの管理はつけるようにしています。

最後に使うタグの種類は目的を指示する、つまり、どう使うかを示すタグです。例えば「論文に引用」「引用はしないけど参照用」など、どういう目的使うか書いておきます。論文を書くときに直接的に引用するものもありますが、MethodsやResultsの書き方で参考にする論文もあると思います。こうした目的別に分けておくと後でまた見たくなったときも、分かりやすいですね。

というわけでここまでのタグのつけ方をまとめ直してみますと

- プロジェクトごとに管理できるものは分ける

- プロジェクト内で細分化が必要であれば、使う時を想定してタグをつける

- すぐさま必要のないものは自分の気になるテーマに合わせたタグをつける

- 意味によるタグ、状態管理のタグ、どう使うかのタグの3種類をつける

という事になります。こうしたタグのつけ方であれば概ね3〜5個程度には収まりますし、何をつけるか迷うという事も減ると思います。

本質的で一番大事なのはこの部分だと思いますが、あとはテクニカルな問題に対応できる解決策を続けていきます。

タグ多すぎ、タグ重複しすぎ問題

何も考えずに直感で意味分類タグをつけていくとタグが増えすぎ、重複しすぎてどれがどこのタグにあるのか分からなくなる問題が生じます。これに対してもいくつかの解決策があります。

命名規則や定義をそろえる

まずひとつはタグを名付ける際の規則をそろえることです。

例えば

- 英語か、日本語か

- 英語の場合単数形か複数形か、大文字か小文字か

- 略語か正式名称か

- 状態を示すタグを定義できているか

などです。扱う文献や情報が英語の専門用語を多く含むようなものですとタグ管理も英語の方が便利なことが多いです。特に日本語訳がないものですと自分で訳した場合に表記の揺れが出てしまうことがあります。英語なら全部英語と統一した方が分かりやすいかもしれません。

また、状態管理タグを使うのはおススメですが、定義をきちんとしないとこれも重複する危険があります。例えば「未読」「流し読み」「精読」など段階に応じて分類する場合、「精読」「チェック済み」「読了」などが乱立していると区別がつきません。状態タグは自分なりに基準をきっちりもって使っていく必要があります。

タグの数を制限する

思いつくままに入れて後から整理するのも手ですが、実運用での必要性が不明瞭なうちは最小限に抑えておくというほうが良いと思います。意味的な分類タグ1~2つ、状態タグ1つをつける、というように予め数を固定して始めるとタグが膨大にならずに済むでしょう。

Zoteroには自動タグ付け機能が実はついていますが、こういったものを使うと膨大にタグが増える原因となります。どこまで必要か分からないうちは最小限にとどめておくのがオススメです。

タグを定期的に見直す

部屋の整理のごとく(私もこれがなかなかできないのですが)しばらくタグを使ったら定期的に見直して、消去したり統合したりすることはおそらく必須だと思います。最初に述べたようにタグは最終的に何かをアウトプットするための道具です。アウトプットするものが明確に固まっていれば最初から最後までタグも迷うことはないと思いますが、論文にしてもブログにしても書いているうちに書きたい内容は徐々に変わります。というのも、頭で思い描いていたものが書いていくと違和感を感じたり、調べていくうちに違う事実が分かることは日常茶飯事だからです。この変化に応じてタグも動的に変える必要があります。

プロジェクトの進行状況に応じて定期的に見直す、1カ月ごとに見直す、など自分なりのルールを決めて整理を必ずする仕組みをつけるのが良いと思います。

見直しに役立つツールや方法については後述します。

タグのつけ忘れ問題

続いては「タグをつけ忘れて文献がどこに行ったか分からなくなる」問題です。タグに関してはアイテムやノートを登録したときにとりあえずつけておくようにする、あるいはフォルダには入れておくようにする、というのが一番だと思います。つけるタイミングを決めておかないと忘れてしまうからです。

Obsidianは#をつけるだけで簡単にタグがつけられますが、Zoteroはタグのボタンを押して手入力が必要なためやや面倒です。そこで活用したいのが数字キーによるショートカット機能です。Zoteroでは作成後のタグを右クリックすると「色の指定」というコマンドが利用できます。ここでアイテムにつける色と数字キーのショートカットを決めることができます(例えばアイテムを選んだ状態で1を押すと「未読」タグをつけるなど)。

これは大変便利でタグのつけ忘れがなくなるのでおススメです。あとから読みたいけど今は保存しておくだけ、というものについてはこういった未読をつけておくと良いですね。

実践編:ツール別の具体的な使い方

Obsidianにおけるタグの整理

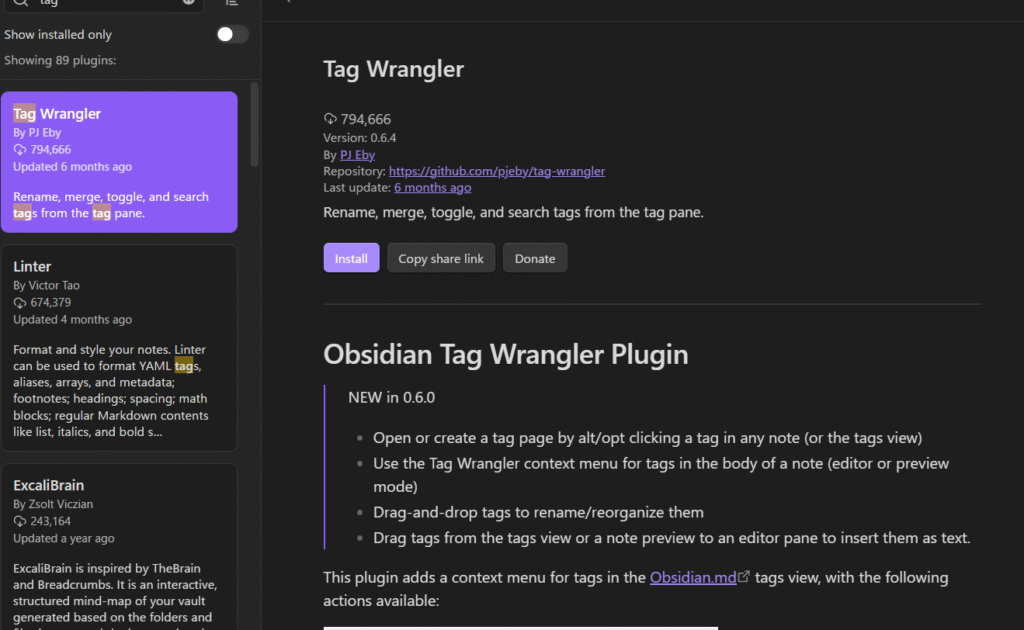

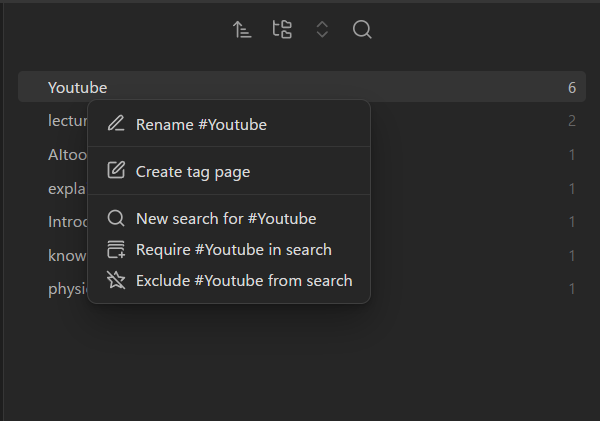

Obsidianで役立つのはTag Wranglerというプラグインです。

このプラグインでは

- タグの統合

- タグのリネーム

- タグの削除(ちょっとテクニカル)

- タグページの作成

といったことがシンプルにできます。実質的に上の3つについてはやっていることはリネームです。

例えば右クリックすることでタグの編集ウインドウが開きますので、Renameをして使いやすくしたり、あるいはドラッグ&ドロップでタグを別のタグにリネームすることで統合させることができます。タグの削除はちょっとテクニカルでRenameを押して#1などの数字に変えます。Obsidianではタグは数字を認識しないため、実際的にはタグの削除の役割となります。ただしノート内に#1という謎の記載が残ってしまう点には注意が必要です。

また"Create tag page"もしくはCtrl+クリックでタグの説明ページを作成できます。作成後は同様にCtrl+クリックすることでタグの説明ページにアクセスできます。タグをもつ各記事への概要を作ったりしても使いやすいかもしれません。

タグの整理の際に全体像がつかみにくい場合は過去に紹介したClaude, Geminiを用いて聞いてみるのもいいかもしれません。どんな内容のノートがどの程度の数あるかも検出して概説してくれます。

ただし、これらのLLMは使い方によって学習データに使用されてしまうため、センシティブなデータがある場合は注意してください。

Zoteroにおけるタグの整理

Zoteroでは標準のタグ機能でも削除や統合が簡単にできます。ライブラリ画面左下にタグが並んでいるところがありますが、右クリックを押すと削除やリネームが可能です。統合という機能はありませんが、リネームにより他のタグと同じ名前にすることで自動的に統合させることができます。

また、一括してアイテムにタグをつけたい場合は、CtrlもしくはShift+クリックでアイテムを複数選択し、左下のつけたいタグのところにドラッグ&ドロップします。こうすることで一気にアイテムにタグ付けをすることが可能です。

Zoteroのタグについては同様の内容を画像付きで有料のNote記事にもまとめています。

またObsidianと同様にLLMの使い方についてもNote記事のほか以下の過去記事にまとめています。

自分で整理しきれない場合はこうしたツールの助けを借りるのが良いでしょう。

まとめ

今回ObsidianやZoteroでタグをどう使うべきかを考察してきました。タグはつけて眺めるものではなく、使う時に役に立つものであるべきだと思います。使う場面も流動的である以上、面倒ですがつけ方や整理も定期的に変えつつ対応することが必要です。

最初は完璧を目指さず、まずはシンプルなルールから始めて、実際に使いながら自分のワークフローに合わせて調整していくのが成功のコツです。アウトプットを意識したタグ付けで、より効率的な情報管理を実現していきましょう。

コメント