研究者や医師であればプレゼンスライドを作る機会は多々ありますよね?

忙しい中でスライドを作る時間を捻出するのはなかなか大変です。

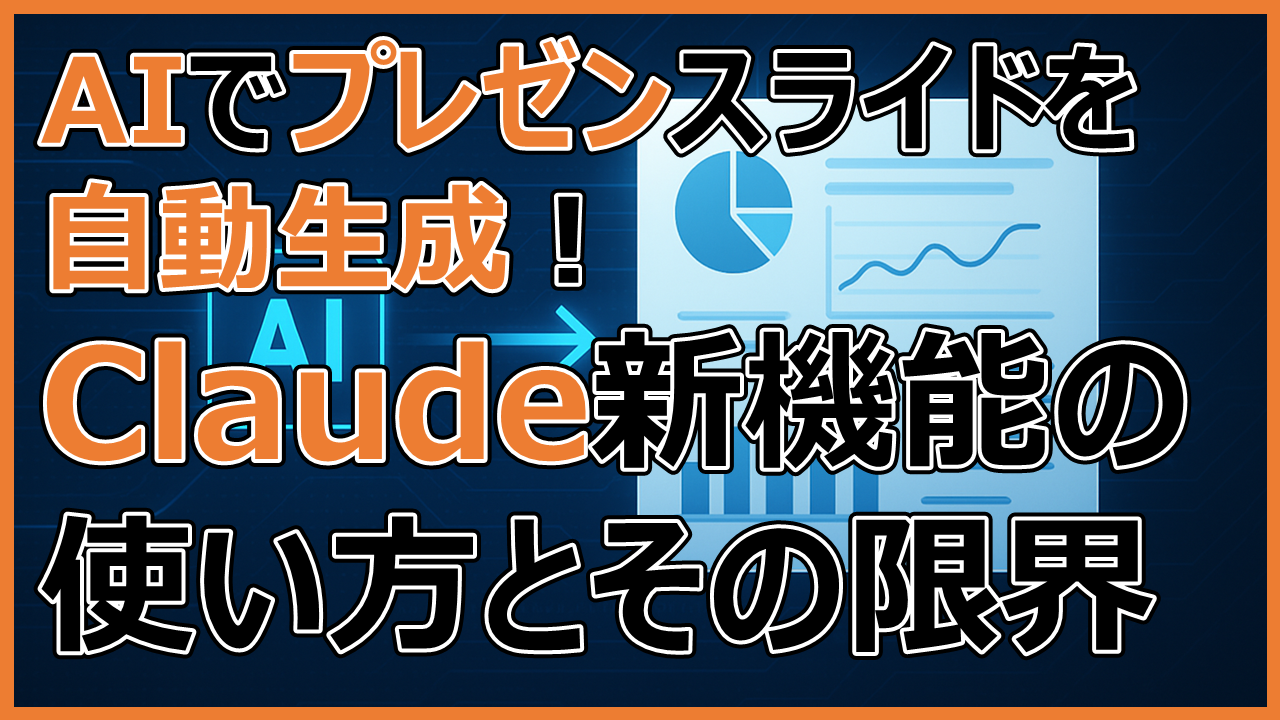

そんな中大規模言語モデル(LLM)の代表格であるClaudeのアップデートで2025/10からProプランでもプレゼンスライドの生成が可能になりました。

今回の記事ではアップデートされたClaude sonnet 4.5でどこまでプレゼンスライドを作れるのか、どこまで任せて良いのかという事を検証してみたいと思います。

LLMとプレゼンスライドの現状

これまでも大規模言語モデルをベースとしたスライド生成サービスは幅広く使われてきました。

例えば以前紹介したfelo.aiやCanvaなどのメジャーなデザインツール、Gammaのような専用AIツールなどです。

また他にもGeminiとGoogle slide、GASを用いて入力内容を調整することでこういった機能を作っている猛者の方もおられるようです。

また、ChatGPTといったコーディングができるツールであれば、pptxファイルを生成するコードを生成させることで、pythonなどで実行し、スライドを得ることもできますし、またチャット内で施行しファイルをダウンロードすることもできます。

それぞれの方法には一長一短ありますので個人的な経験と前提を踏まえて以下のようにまとめておきます。

| 方法 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| 1.felo.ai / Canva / Gamma などのAIスライドツール | - 初心者でも直感的に使える - デザインテンプレートや自動レイアウトが充実しており美しい - 共有やオンライン編集が容易 | - デザインや文章・レイアウトの自由度に制限あり - ツール独自の課金が必要 - 生成内容がツールに依存する |

| 2.Gemini+GAS+Googleスライドによるカスタマイズ | - Googleスライドで編集可能 - 無料利用の範囲が広い - レイアウトは製作者のテンプレートによる | - プロンプトや文章の入力調整に工夫が必要 - 自動化の手間がやや大きい - 仕様変更による影響を受けやすい |

| 3.LLMによるコーディング(例:Pythonでpptx生成など) | - コードで細かい制御が可能 - 自動化や再現性に強い - 独自テンプレートやカスタマイズができる | - プログラミング知識が必要 - 初期設定やデバッグ、調整の負担が大きい - デザインは自作する必要がある |

プレゼンテーションの目的によってもこの辺りの使い分けというのは変わると思いますので、今回は研究発表や講義を前提に考えてみたいと思います。

1のAIスライドツールですが、華美な装飾は研究関係ではそこまで好まれないので必要性が低いというところがあります。どちらかというと自前の画像主体となることが多いので、あまり恩恵を受けられません。テキストベースの内容を羅列するようなものなら使い勝手は良いのかもしれません。

2ですが、上記で紹介したリンクのものでは図解も対応しており、AI生成スライドでよくある「変なとこで日本語が改行される」問題にも対応されているようです。非常に素晴らしい取り組みだと思うのですが、どうしてもこういったものは個人がやっていく場合、持続可能性や応用性に不安があるので個人的には使っていません。

また難しいのは研究発表や症例報告、講義などはあまりテンプレの使いまわしではないので、そこまで役に立ちにくいという点があります。

3に関しては色々今までも試しましたがうまくいった試しがありませんでした。LLMは生成されるスライドの出来上がりについて構成的な情報があまりまともに理解できておらず、とにかく死ぬほどダサいスライドが作られます。

もちろんコーディングで調整することはできるのですが、普通にパワポでやった方が遥かに速いですし、全く同じものを使いまわすのなら良いのですが、そうでない場合は役に立ちません。

これまでこのブログでプレゼン生成AIについて紹介してこなかったのはあまり使いこんでみたいと思うものがなかったというところが大きいです。

というわけでここまでの前提を踏まえて、Claude sonnet 4.5の新機能はどうなのか?というところを見ていきたいと思います。

ゼロショット性能

今回試しに最近聞いたpodcastの内容をGPTにプロンプトとして整形させ、ぱっとClaudeに渡してどんなものが出来上がるかみてみました。

プロンプトはこんな感じです。

まとめスライド用アウトライン

1. Workslop(ワークスロップ)問題

* **定義**:AIが生み出す「見栄えは良いが中身が薄い仕事成果物」

* **影響**:

* 例:冗長なスライド・要約・コード

* 受け手に修正・解釈負担 → 生産性低下

* **調査データ(BetterUp/Harvard Business Review)**

* 40% が直近1か月に Workslop を経験

* 1件あたり平均2時間の浪費

* 1万人規模の企業で年間約900万ドルの損失

2. WorkslopはAIのせい?

* **誤解**:AIが勝手に「ゴミ」を生み出す

* **実際**:

* **人間の使い方や組織の制度設計の問題**

* AIは「道具」であり、責任はユーザーと組織にある

3. 学術界での類似問題

* **観測施設の利用申請(MUSE望遠鏡)**

* 申請数が多すぎて、査読・審査の負担が急増

* **論文査読システムも同様**

* 投稿数の爆発的増加で査読者が疲弊

* 「Dun reviewin’(もう査読やめた!)」と皮肉られる状況

4. 投稿者によるAI利用と低品質論文

* **Nature, Science の報道**

* AI+ペーパーミルによる **模倣論文・低品質投稿の急増**

* 公的データセットを乱用した「コピー論文」問題

* **具体例**

* プレプリントサーバーでのAI生成論文検出・削除

* コンピュータサイエンス分野:20%の論文にAI痕跡の可能性

* 偽著者・偽データを含むケースも報告

5. 今後の対策

* **技術的対応**

* AI生成検出ツール

* スクリーニングの自動化

* **制度的対応**

* 著者にAI使用の申告義務化

* データ・コードのオープン化

* **文化的対応**

* 論文数偏重から「質」重視へ

* 国際的なペーパーミル対策と情報共有

まとめメッセージ

* **Workslop現象と論文AI問題は「質より量」の悪循環が共通点**

* AIそのものが悪ではなく、**人間側の制度設計と運用**が課題

* 今後は「検出+制度+文化」の三本柱での対応が不可欠結果がこちらです。

4枚目のスライドは「画像を入れるので余白を空けておいて」と指示してあるので説明文のみ入っています。

適当に渡した割にはまあまあ良いのではないでしょうか。

オブジェクトの色のセンスもさることながら、結論や重要箇所を色を変えて提示しているところも良いですね。

比較のためpython-pptxというpythonコードを使ってChatGPT5で生成したものを置いておきますが、全くレベルが違うことが分かります。

ぱっとやらせたところだとそこそこ良いのですが、実用的な側面として

①既存のパワポの構成を再利用できるのか

②図解などの応用はどうなのか

という点が気になりましたので、色々試してみました。

テンプレートの応用は可能か?

既存のpptxファイルを渡してテンプレートとして応用できるかを試してみます。

結論から言えばできるけれどなかなか難しいです。

テンプレートとして渡したファイルを解析の上で、再現しようとするのですが色合いが微妙に違ったり、置換機能でオブジェクトをそのままに文字を置き換えようとするため配置やレイアウトが非常に悪くなることが散見されました。

↑Claudeによる生成

↓渡したテンプレート

おそらく何がテンプレートの範囲なのか判断するのが難しいところに起因していると思います。

他にもPowerpointの公式テンプレートを使って試してみました。

↑テンプレート適用前

↓テンプレート適用後

画像や背景など適用できているのですが、レイアウトがあったものがないと配置が崩れたりしていました(下図)。

むしろ生成の際はシンプルなものにさせておいて、あとからPowerPointで背景を修正したほうが統一感を出すには楽だと思われました。

ちなみにちょっとコアな話になりますが、タイトルやテキストのplaceholder属性の設定して後から一括でスライドマスターで変えられないか試してみましたが、これはうまくいきませんでした。なかなか調整が難しそうです。

図解は可能か?

研究発表はテキストの羅列よりも結果の画像や図解が多くあります。

そこでそういった図の配置をする場合はどうなのかをみてみました。

まず単純なものとして実際発表でも使われるような図表+テキストについては以下の様に作成できています。

これは単純なので特に問題ないですね。サイズ感も調整できると思います(何%が画像で何%がテキストなど)。

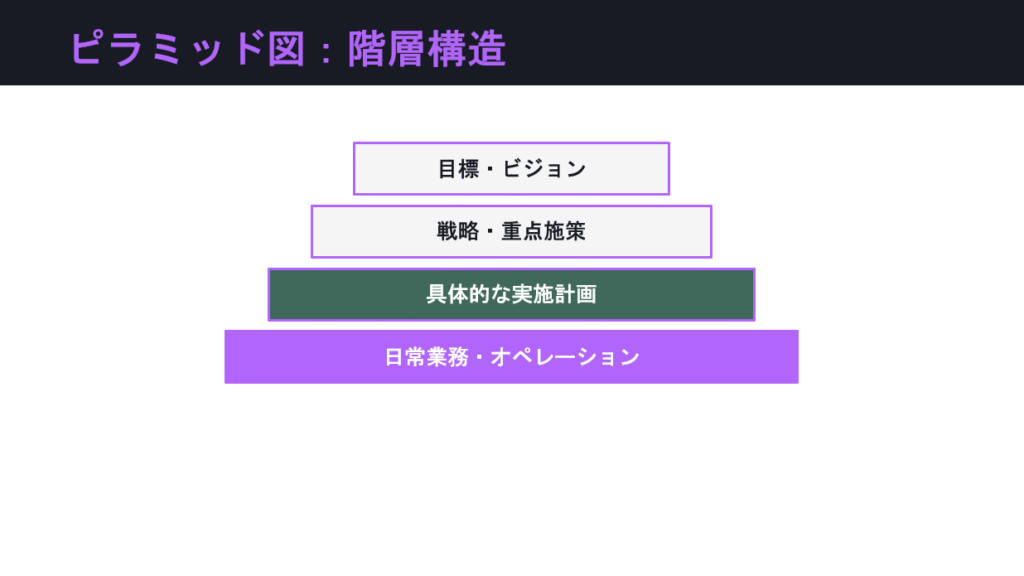

また例えばサイクル・循環図やピラミッド図などのような概念図はどうかと言いますと

うーん、、、まだもう一歩というところですね。

この辺は最初に紹介したようなテンプレートが充実しているツールのほうがよさそうです。

ただ、図表を作ること自体は他のLLMに比べてもClaudeは得意ですので、SVG形式で出力するように指示し、それをパワーポイントに取り込めば比較的簡単に作ることができます。

内部構造について

何がうまくできて、何が難しいのかはClaude内部で何が動いているのかもある程度見ておくと作る際の限界が分かりやすいかと思います。

Claudeに指示を出すとまずはpowerpoint用のプロンプトが書かれたファイルを参照して、パワポを作成し始めます。

ざっくり要約させると以下の様なことをやっているようです(以下はChatGPTによる要約)。

基本的に新規作成する際はhtmlをベースにして構成を作り、それをpptxファイルに変換しているようですね。既存のパワポ編集やテンプレート使用の場合などそれぞれパターンが分かれているようです。

---

🧭 全体概要

PPTXファイルはZIP形式のXML構造体なので、読み取り・編集・生成の各目的に応じて異なる方法を使う。

🧩 1. 内容の読み取り・解析

- 単純なテキスト抽出:

python -m markitdown path-to-file.pptxでMarkdown化して読む。 - 詳細情報(ノート・コメント・レイアウトなど)解析:

unpack.pyでPPTXを展開し、XMLファイル群を直接参照。 - 主なファイル構造例:

ppt/slides/slide1.xml,ppt/theme/theme1.xmlなど。 - 配色・フォント解析:theme1.xml から色とフォント情報を抽出し、スライドXMLで実際の使用状況を確認。

🧱 2. テンプレートなしで新規PPTX作成

- HTMLをPPTXへ変換(html2pptx.js)するワークフローを採用。

- デザイン設計原則:

- 内容に合った色・フォント・レイアウトを選定し、理由を明示。

- Web安全フォントを使用。

- 明確な階層構造・コントラスト・一貫性を確保。

- 色パレット例:Classic Blue, Teal & Coral など18種類。

- ビジュアル詳細の工夫:

- 幾何学模様、ボーダー装飾、フォント強調、チャートスタイル、背景処理など具体例多数。

- レイアウト推奨:

- チャートや表は2カラム構成を基本に、全幅や左右分割を適宜使用。

- 作業手順:

html2pptx.mdを全読。- 各スライドをHTMLで作成(720×405pt推奨)。

html2pptx.jsでPPTX化。thumbnail.pyでサムネイル生成・確認し、修正を繰り返す。

🧰 3. 既存PPTXの編集

- OOXML形式(XML構造)を直接操作。

- 手順:

ooxml.mdを全読。unpack.pyで展開。- XML編集(slideN.xmlなど)。

validate.pyで構文チェック。pack.pyで再パック。

🧩 4. テンプレートを使った新規PPTX作成

- テンプレート分析 → 適用 → 内容差し替え の3段階。

markitdownとthumbnail.pyで内容とサムネイルを抽出。- スライド構成を

template-inventory.mdにまとめる。 - 各スライドに最適なレイアウトを選び

outline.mdに対応関係を記述。 rearrange.pyでスライドの複製・並べ替え。inventory.pyでテキスト情報をJSON化。replacement-text.jsonに新テキストを整形(段落・フォント・色など指定)。replace.pyで置換を実行し、最終PPTXを生成。

🖼️ 5. サムネイル・画像変換

thumbnail.pyで複数スライドを1枚のグリッド画像に。- PPTX → PDF → JPEG変換で視覚的解析も可能(

soffice,pdftoppm)。

🧑💻 コードスタイルと依存関係

- コードは簡潔に。冗長な変数名・print禁止。

- 主要依存ライブラリ:

markitdown,pptxgenjs,playwright,sharp,LibreOffice,Poppler,defusedxmlなど。

---

内部でplaywrightなどのツールを使用しており、私の環境上ではそれがエラーを起こしてしまっていました(ネット上見る限り他の人もそうかもしれません)。Claudeのサンドボックス内で動いているので、playwrightのインストールや変更ができず、外部からも全くアクセスできなかったので、どうにもならない状態です。

この辺を解決できるともしかしたらもう少しpptxのクオリティが上がるかもしれませんが、もし分かる方がいたら教えてほしいです。Anthropicには問い合わせましたが返事が来ておりません、、、。

また、上記の流れをみると、既存のパワポから読み出すときは大体テキストベースで抽出したりするため、音声など複雑なものについてはうまく読み込めないようです。画像や配色といった情報が基本となるようですね。

実用を考える

実際に使う場合どうするのがよいか考えてみます。

過去にYouTubeで紹介したパワーポイント関連の書籍でも言われていますが、まず全体の構成はメモ書きなどをしながら考えてみます。個人的にオススメなのは落書きのようにスライドを書きながらイメージしてみることです。

そこから見出しや内容、レイアウトを考えて、メモに落とし込みます。

これをChatGPTやClaudeに投げて「LLMでプレゼンスライドを作るためのアウトラインにして」など指示して適当に整えてもらいましょう。長すぎたりする見出しや文章は短くしてもらいます。

あとはプロンプトをClaudeに投げてスライド生成を頼みます。ちなみにProプランでは6~7枚以上いくとチャット上限的に厳しいかもしれません。

最後に出てきたスライドを適宜修正、装飾をつけたりします。

今回のブログの内容をまとめさせてみるとこんなスライドになりました。

爆速とまではいきませんが、手作業で全部やるよりは早いのではないでしょうか。ちなみに使いたい画像もアップロードすれば取り込んでくれます。

「下書きやレイアウトを十分に作って、プロンプトに落とし込み、一気に作成させる」というのが良い使い方なのではないかと思います。

まとめ

というわけで色々使い方を見てきましたが、結局のところそのまま投げてしまっては何がどう強調されるか分かりませんし、レイアウトもなんでも整うわけではありません。

結局のところ、ちゃんと頭を使って伝えるべき情報は整理し、構想を練ったうえでそれをLLMに実現してもらうような使い方がベターなのではないでしょうか。

LLMがかなり進歩してきているとはいえ、こういったマルチモーダルな応用機能についてはまだまだ難しい点が多いと思いますし、容易に発展していくとも思い難いところがありますね。

途中で取り上げたWorkslopの話題もありますが、これは企業だけではなく、個人でのLLM使用においても同様で、効率性アップのためには自分の作成システムの中にLLMをどこでどう取り込むかが大事だと思います。パワポ機能も万能とは思い難いので、適切な部分で使っていけるよう一考が必要そうです。

コメント