今回は、論文の管理と読解をサポートするAI機能を備えたソフトウェア「Papers」と「Zotero」の比較をお届けします。

論文を読む際に知らない知識があると理解が難しい、読むのが進まない、ということがよくあると思います。そこでAI(というより正確には大規模言語モデル)によるサポートがあると、すぐに知らない知識について聞くことができるのでとても便利ですよね。ChatGPTやClaudeなどに論文の文章をコピペして聞くこともできますが、毎回それをやるためにウインドウを開くのは手間というところもあります。

そこで今回は論文管理ソフトにそうしたAIサポート機能を組み込んだ使い方ができないかを検証していきます。実際に2025年時点でこの機能が使えるソフトとしてPapers, Zoteroを紹介していきます。

動画での紹介はこちら▼

ちなみに、2025年最新のAI連携情報を含め、以下のノートでZoteroの使い方を解説しています。 有料NoteですがZoteroに関する情報を他に類をみないほど徹底的にまとめていますので是非ご覧ください!https://note.com/quick_lion3343/n/n58c3a941c72f

Papersの特徴とAI機能

まずは「Papers」。このソフトは有料ではありますが、非常にシンプルなインターフェースで使いやすいソフトです。元々はReadCubeとPapersという別のソフトでしたが一つに統合されました。

基本的な機能の違いは以前の記事でまとめています。

PDFファイルを取り込むと、自動的にタイトルやジャーナル情報が追加されるのはもちろんのこと、右側のカラムをみるとその文献がどのくらい引用されているか、どのように引用されているか、具体的な引用文まで見ることができるようになっています。この機能は他のツールにはあまり見られない特長で、非常に魅力的です。

文献検索機能も内蔵されていますので、Papers内でできるだけ作業を完結させようという努力がうかがえます。

AI機能の活用

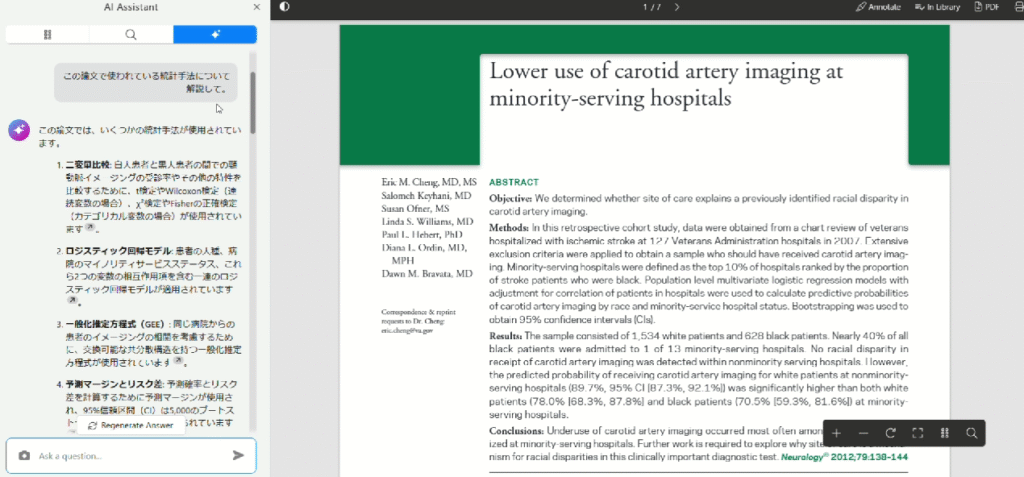

肝心のAI機能についてみていきます。Papersでは、左上にあるアシスタントボタンを押すことでAIに質問できます。例えば、「統計手法について解説して」と尋ねると、メソッドに基づいた統計分析方法を日本語で説明してくれます。

このように、質問内容に応じて的確な回答が得られるのが大きな魅力です。また、重要な情報はコピペしてメモに貼り付けることも可能です。

非常に安定して機能しており、論文に対しての質問やそれ以外の質問にも十分答えてくれているように感じました。

ただし、Papersには画像を直接読み取る機能がありません。これは最近のチャット形式の大規模言語モデル(ChatGPT, Claude, Geminiなど)やScispace, Paperguideといったウェブツールには大体ついている機能です。これらの機能が使えるウェブツールは以下で紹介しています。

なので、残念ながら図やグラフに関する情報は周辺のテキストから推測する形になります。特に個人的に困ると思うのは数式などでしょうか。テキスト形式で貼るときちんと認識してくれない可能性があります。ここは今後の改善に期待したいところですね。

ZoteroのAI機能

次に「Zotero」について見ていきましょう。ZoteroにはAIによる読解補助機能がデフォルトで備わっていないため、プラグインを自分でインストールする必要があります。読解補助に役立つプラグインを順番に紹介していきます。

Translate for Zotero

まず「Translate for Zotero」というプラグインは、選択した文章を簡単に翻訳できる便利機能です。これはいわゆる今でいうAIとはちょっと違うかもしれませんが、読解の補助には役立ちますし、なにより軽量で文章をハイライトするだけで簡単に使えますので、ぜひ入れておきたいプラグインだと思います。

▲こんな感じで簡単に翻訳を出してくれます。

ちなみに設定でGeminiなどのAIに翻訳させることもできますので、精度の高い翻訳を使うこともできます。ただし、この場合はAPIキーが必要になります(後述)。

Papers GPT

AI機能に関してZoteroのもう一つの注目すべきプラグインは「Papers GPT」です。公式サイトはこちらになります。githubサイトからプラグインをダウンロード、下の通常のサイトからユーザー登録が必要になっています。

これを使用するには、Geimini, ChatGPTなどのAPIキーが必要です。

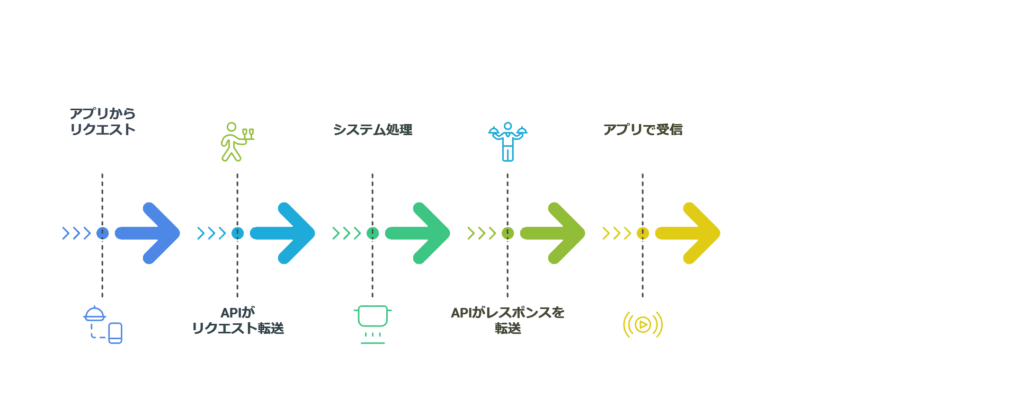

API(Application Programming Interface)というのはアプリ同士をつなぐ機能のことで、今回の例ですとPapers GPTを使ってZoteroからアプリに対してリクエスト(「この文章を要約して」など)を転送します。それを転送先のアプリが処理し、APIがその返事を転送します。今回の例ではGeminiなどが受け取る側です。そして最後にZotero側でその返事を受け取ります。APIキーはそれを行うためのカギです。イメージとしては注文をつなげるウェイターのようなものですね(下図)。

このAPIキーを使うことで、AIに要約や質問をリクエストすることができますが、キーを誰かに知られてしまうと他人が不正に利用することができてしまうので、ネット上に公開しないようにするなど必ず管理には気をつけましょう。

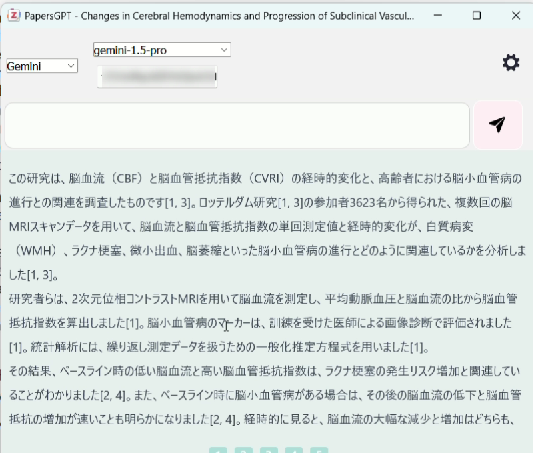

PapersGPTではサイトのユーザー登録とAPIキーを使うことで要約機能を使うことができるようになっています。例えば下記のような形で日本語での要約もしてくれます。

引用ページも[]書きで示してくれますので論文内のどこの情報かも分かりやすいです。

ただし、もう一点APIで注意が必要なのは基本的に有料であることです。インプットトークン・アウトプットトークンの量によって課金されます(トークンは概ね英単語の量ですが、さらに分けて処理されることもあるので正確な計算はやや難しいです)ので、大量に使うと注意が必要です。

しかしAPIの中でもGoogleのGeminiに関しては無料で使用できる枠がありますので、まず試してみるならこちらがオススメです。

ARIA

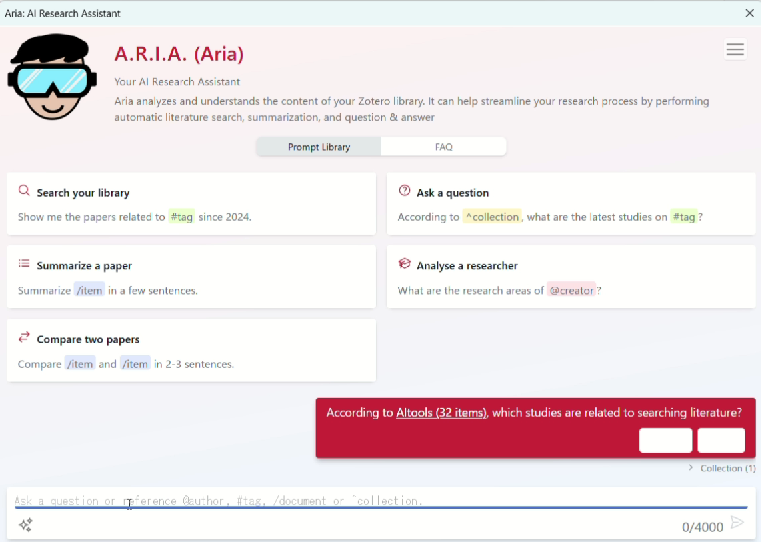

続いてもう一つ、AI機能が使えるZoteroプラグインとして代表的なのはARIAです。プラグインがダウンロードできるgithubはこちら。

ARIAも設定画面からAPIキーの登録が必要です。

起動すると以下の様な画面になり、ライブラリの検索や質問、論文要約、論文比較などがワンタッチできるようになっています。

好きな質問をプロンプトに入力できるようにもなっており一見自由に使いやすいようにみえるのですが、意外と使ってみるとエラーが起きたり、うまくレスポンスが出なかったりすることが多発します。

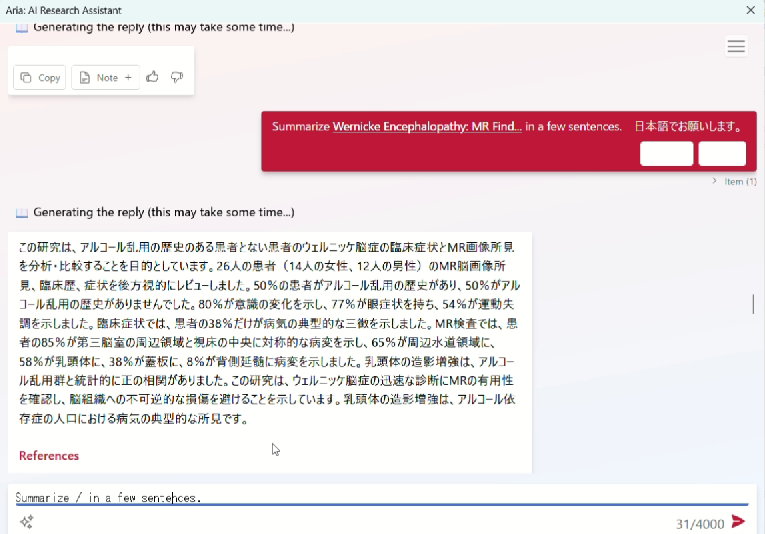

論文要約の機能であればタイトルを指定することで比較的安定して使用できました。日本語表示も可能です。

ただ、期待していた複数の論文からの情報の洗い出しなどはうまく機能しませんし、こちらもAPIを使用するため基本的には料金がかかるというところもあり、実際ほとんど使っておりません。。。Zotero用のAI機能というのは個人ユーザーの開発プラグインである以上なかなか難しいようです。

まとめ

今回の比較から、論文管理と読解補助機能を同時に、効率的に使うなら「Papers」が優れているという結論に至りました。Papersは有料ですが、この機能を考慮するとそれだけの価値があるといえます。無料で使える「Zotero」も個人的には推したいところがありますが、AI機能については現行プラグインですと厳しそうです。

ちなみに余談ですが、Zoteroプラグインを自分で開発してみようと思ってチャレンジしてみたんですけれども、どうやらZoteroはFirefoxのブラウザベースでなかなか動作の調整が難しく断念しました、、、。やはりAI機能を安定して動作するものを作るのは容易ではないようです。

次回はZoteroのプラグインについてさらに詳しく紹介していく予定ですので、ぜひまたご覧ください。

コメント