※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます

今回は研究者というより医療従事者向けの記事になります。

日々の診療のなかで「この治療、最新のエビデンスはどうだったかな?」など臨床的な疑問が生じることは多いですよね。とはいえ、外来や病棟で落ち着いて文献検索する時間はなかなか取れません。

そこで今回紹介するのが、AI文献検索ツール AnswerThis です。以前も触れましたが、今回は医師として実際に臨床の現場でどのように使えるかを具体的に解説していきます。さらに、Zoteroとの連携や他ツールとの比較についても簡単に紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

動画での紹介はこちら。

ちなみに、AnswerThisの製作チームから 1カ月の無料コードと20%オフの割引コード (クーポンコード:MEDICAL10)をいただいています。気になった方はぜひ試してみてください。

AnswerThisのサイトへのリンクはこちら▼

臨床現場でのAnswerThis

AnswerThisはシンプルな検索フォームに質問を入力するだけで、論文ベースの回答を返してくれるツールです。特に臨床現場にあっていると思うのは、検索フォームの下にある「出力量」と「思考時間」を簡単に調整できる機能です。

- Quick Q&A:あっさりとした出力量で回答を提示

- Full Review:大量の文量で提示

- Liteモード:短時間で要点を把握したいときに便利

- Proモード:余裕があるときにより深く調べられる

これらからそれぞれ選ぶことができるようになっています。

忙しい臨床現場ではQuickQ&A+Liteモードでざっとレビューを確認、研究的に深く掘り下げたいときにはFull Review+Proモードを選ぶ、という使い分けが非常に便利です。

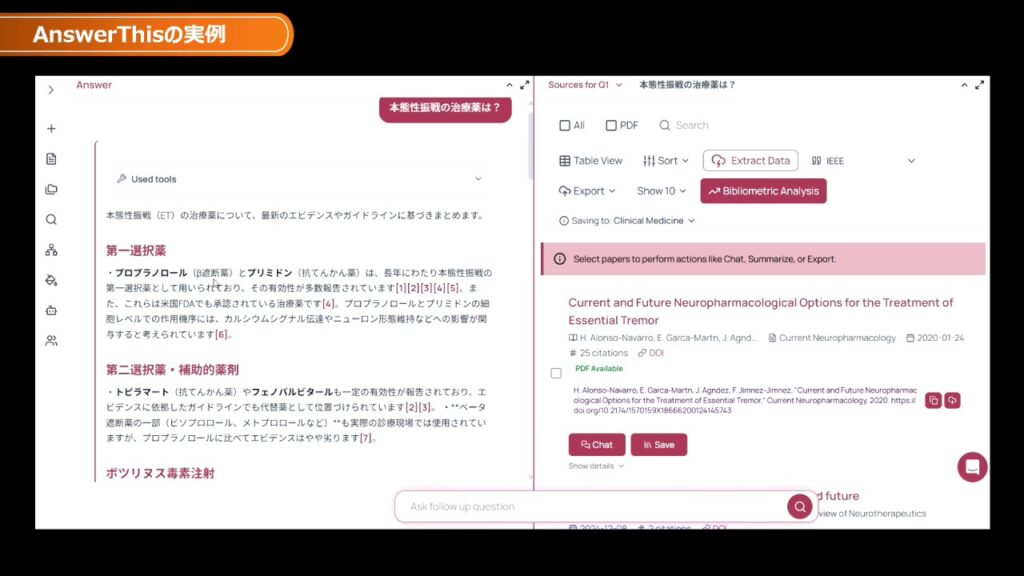

実際の検索例

例えば「本態性振戦の治療薬」について第一選択薬が効かなかったときに、「第二選択薬以降はなんだっけ?どの程度の根拠があるんだっけ?」ということを調べてみるとQuick+Liteモードでは以下の様な回答が生成されます。

最低限でありながらレビューを中心としたエキスパートオピニオンを調べることができてますね。

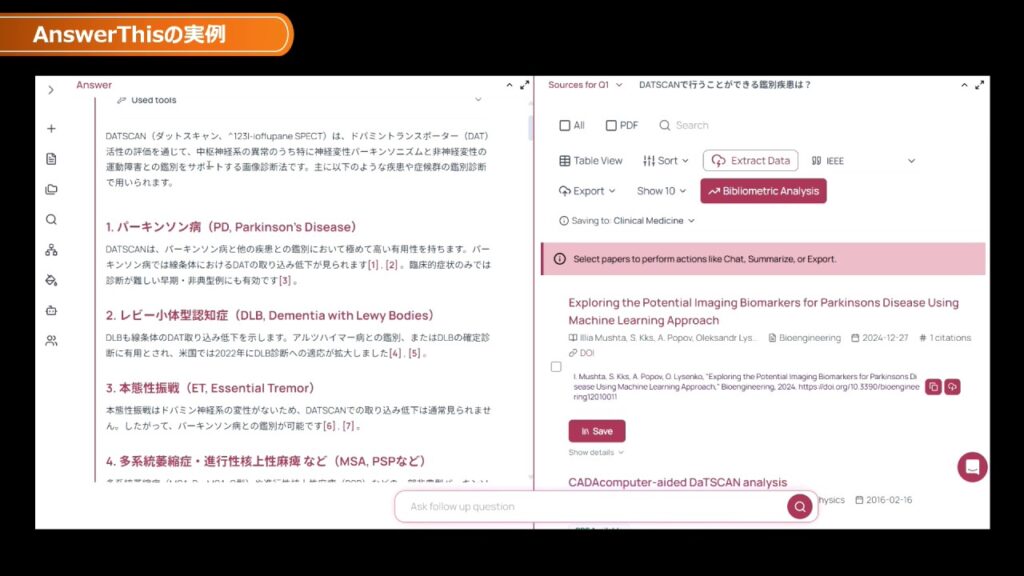

他にも「DATSCANの鑑別疾患」を検索すると、以下の様に必要な情報と関連論文が引用付きで表示されます。専門分野以外の医師がぱっと調べるには役立つのではないでしょうか。

これらの回答はレビュー記事からの引用が主体で、それらをまとめて提示してくれる形でした。臨床の合間に短時間で確認するには十分な情報量です。ただもちろん正しさについては言うまでもありませんが、自身の持っている知識と照らし合わせつつ、元文献を辿ることが重要です。

他ツールとの比較

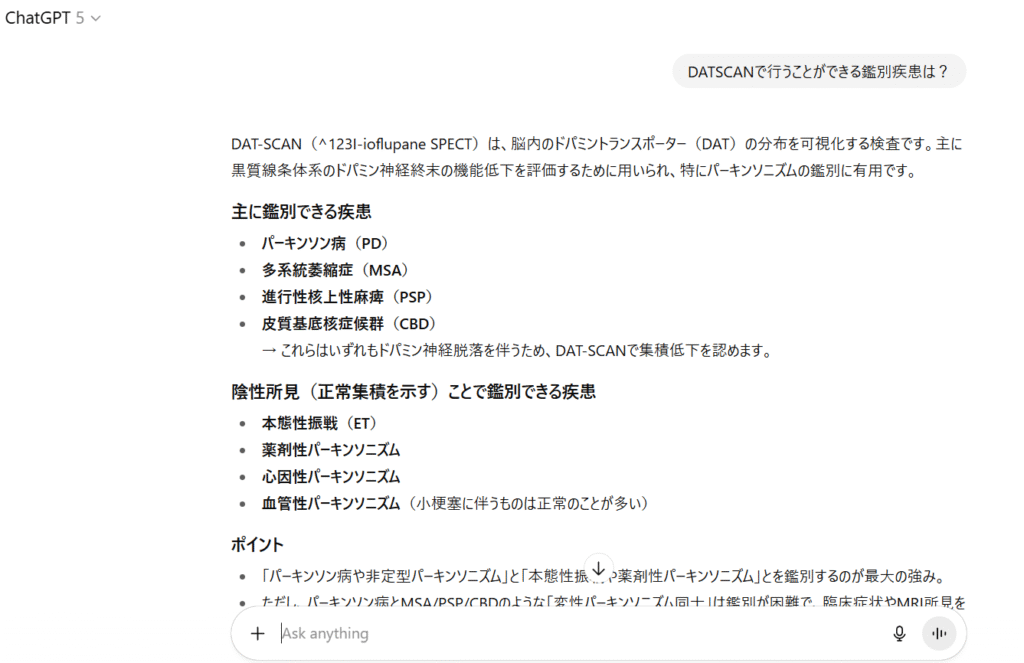

例えばChatGPTのような汎用大規模言語モデルですと、回答が簡素で、正誤を判断するのにも必要な背景情報に乏しい印象があります。

特にGPT5になってからは回答の出力量を妙に節約したりすることがあり、臨床の質問に対してはいまいち切れが悪いです。臨床の質問に対しての回答はその質問に対しての直球な答えだけでなく周辺情報も多少ないと役に立たないんですよね。

例えばこんな感じです。この画像検査の例でいくと例えばどういう患者群や脳のどこの部位で変化があるのか、といった周辺情報も実は重要なのですが、GPTですと回答が最低限に絞られています。また、引用文献もデフォルトではつきません。

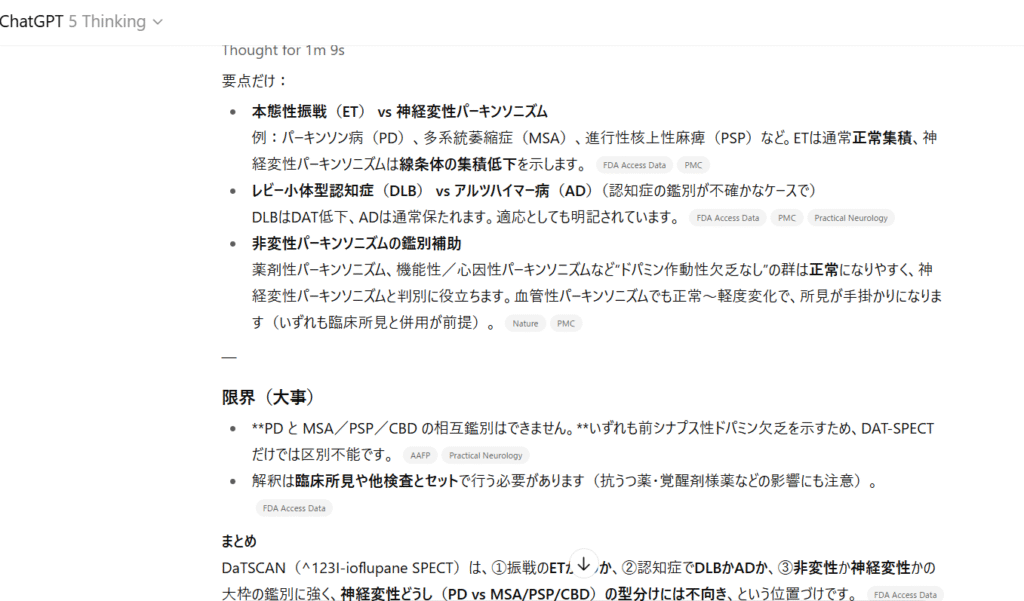

指示することでthinkingモードの場合引用も付きますが、意外と回答文の情報はあまり多くなかったりしますので、物足りなさを感じます(下図)。

特に他の用途でthinkingモードを使う時も感じますが、情報量は増えるものの専門用語の乱発が多く、初学者には少なくとも理解しにくいと思います。本来情報をこのようなAIで調べるのは初学者であることが多いので(詳しい人は直接文献を当たれば済む)、ニーズとどうもマッチしていない感じがしますね。この辺がChatGPT5が不評な原因ではないでしょうか。

また、Consensusなどの論文検索専用ツールは文献引用を適宜行ってくれますが、通常検索ではやや情報量が少なく、かといってdeep researchでは時間がかかりすぎるという欠点があります。

この辺の匙加減が難しいところですが、Answerthisは割といいバランスになっているのではないかと思っています。

また先日紹介したOpenEvidenceというツールは臨床現場で使う上で強力なツールとなっています。

ただし、有料ジャーナルにアクセスできない場合は、提示されている元文献を確認できないという課題があるため、環境に依存する部分があります。また文献を直接保管したり、Zoteroとつないだりと言った論文管理機能には現状乏しいです。これらの違いをどう捉えるかでどちらを使用した方がいいかは分かれるかもしれません。

Zoteroとの連携

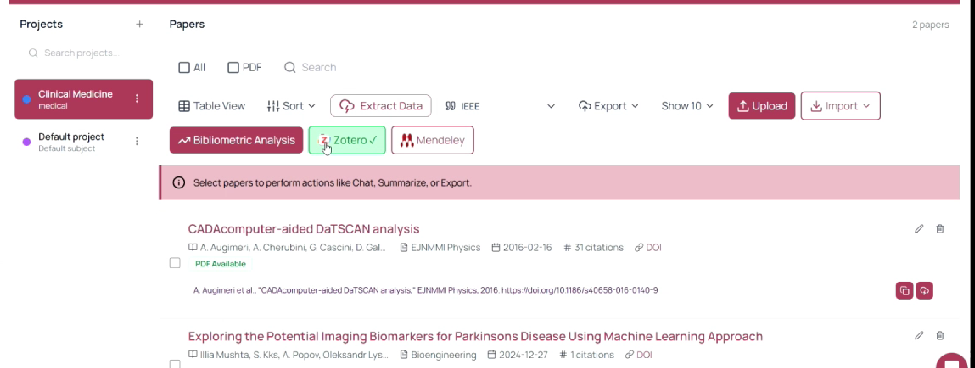

検索結果の右側にある「Save to Library」ボタンから、AnswerThis内のライブラリに保存することもできます。

ただ私は個人的に、処理スピードの点でローカル管理を重視しています。AnswerThisは Zoteroに連携しており、気になる論文をそのままZoteroへ送信可能。後から読みたい論文を整理しておけるのは非常に便利です。

▲このようにライブラリページからZoteroボタンを押すとエクスポートできます。

ローカル派はぜひこのような使い方をしてみると良いと思います。

まとめ

臨床現場におけるAnswerThisの魅力は、

- 臨床現場で素早く疑問を解消できる「短い回答」

- 研究的に掘り下げられる「長い回答」

- Zoteroとのスムーズな連携

という点にあります。「臨床の現場に適したAI文献検索ツール」といえるでしょう。

興味のある方は、ぜひ一度試してみて、実際の臨床で体感してみてください。

コメント