最新論文がどんどんと増えていく生命科学・臨床医学領域。すべてを追うことはできないとしても、自分の研究領域や専門分野のトピックスは追っておきたいところです。

そこで今回の記事では最新論文のターゲットを定めてフォローできるメール通知サービスがあるサイトとその特徴についてまとめあげてみました。

意外とサイトごとにできることや傾向が違いましたので、ぜひ参考にしてみてください。

前回記事はこちら▼

次回記事はこちら▼

アプリ、メール、RSSフィードを使った最新論文チェック方法についてまとめた動画はこちら▼

メール通知サービスの分類

まず、論文アラートのメール通知サービスは、大きく以下の2つのカテゴリに分類されます。

・ジャーナル単位の通知サービス

各学術誌が独自に提供する目次・新着論文の通知サービス

・データベース横断型アラートサービス

複数のジャーナル・文献を横断して検索式やキーワード、著者などをベースにでアラート設定が可能なサービス

自分の目的に応じてどちらを使うかは分かれると思います。

結論を言えば「ざっくりトレンドを知りたい」ならジャーナル単位の通知、「特定の研究分野を知りたい」ならデータベース横断型の通知がオススメです。

順番にもう少し詳しくみていきましょう。

ジャーナル単位の通知サービス

まず、分野のトレンドをざっくり追うならジャーナル単位の通知サービスが良いと思います。

例えば循環器内科医であればLancet Cardiology, JAMA Cardiology...など専門分野のジャーナルのメール通知を登録していくといった方法です。その場合、欠点としてメールの形式がそれぞれバラバラになるため読みにくいという事があります。

そういう場合はJounralTOCsという下記のサービスを使うと同じ形式でメールが来るので便利です。

具体的なサービスについてみていきましょう。

1. 各ジャーナル公式のメール通知サービス

NEJM、Lancet、Nature、Science、JAMA などの主要ジャーナルが独自に提供するアラートサービスを使う方法です。例えば以下の様なメジャーなジャーナルは多くが独自のメールアラートサービスをもっており、アカウント登録することでメールが届くようになっています。

主要ジャーナルの例

・NEJM: https://www.nejm.org/

・The Lancet: https://www.thelancet.com/

・Nature: https://www.nature.com/

・Science: https://www.science.org/

・JAMA: https://jamanetwork.com/

アラートでできること

・新刊号の目次(Table of Contents)通知

・特定分野やトピックに絞った記事通知

・Early View(オンライン先行公開)論文の通知

・Editorial や Review 記事のハイライト通知

特徴・注意点

・各誌の編集方針に基づいた厳選された高品質論文のみが対象

・通知頻度は週1回程度で管理しやすい

・ジャーナル購読権限がなくてもアブストラクトレベルの情報は取得可能(JAMAなどは購読がなくても読める時もある)

質と内容が担保される一方で雑誌が限られるため、研究分野によっては情報を見逃す点には注意が必要です。

2. JournalTOCs

JournalTOCsはジャーナル毎のTOC(Table of Contents=目次)の最新情報をメールで届けてくれるサービスです。アカウント登録が必要ですが、目次情報のみを複数のジャーナルにまたがって届けてくれるので便利なサービスです。

ただ、なぜか私の使っているアドレスではメールが今まで届かずもしかするとフリーメールでうまくやり取りできていないのかもしれません、、、。

公式サイト: https://www.journaltocs.hw.ac.uk/

概要

・約4万誌の目次情報を無料で提供するイギリス発のサービス。Heriot-Watt大学が運営。

アラートでできること

・特定ジャーナルの最新号目次をメール通知

・複数ジャーナルをまとめた統合メール配信

特徴・注意点

・幅広い分野の学術誌を一元管理できる

・個別ジャーナルサイトを巡回する手間を削減

・一部のジャーナルでは更新にタイムラグが生じる場合がある

ここまでのサービスはいずれもジャーナル単位での通知となります。自分の研究についてより個別に、より網羅的に最新の状況をチェックしたい場合は以下のデータベース横断型のアラートサービスがオススメです。

データベース横断型アラートサービス

分野全体のトレンドではなく、特定の分野や著者、論文に着目して最新情報が欲しい場合はこちらのサービスを使いましょう。Web of Scienceなども同様のサービスがありますが、契約していないとみられないものでもありますので、今回は無料のアカウント登録だけで使えるものを紹介します。

例えばある分野を研究していて後々論文投稿を目指している、という時は、思いもよらない研究結果や類似研究の結果が出ていた場合、投稿前に必ず知っておきたいですよね。これを見ていないことにより悲惨なrejectを受けてしまう可能性も十分あります。ぜひ活用しておきましょう(自戒の念を込めて)。

1. PubMed(My NCBI)

公式サイト: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

My NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/

概要

・米国国立医学図書館が提供。言わずと知れた生命科学・臨床医学分野の定番データベース。

アラートでできること

・高度な検索式(MeSH、ブール演算、発行年、雑誌名など)を保存し、毎日・毎週・毎月のいずれかでメール配信

・著者名、ジャーナル名を検索式に含めれば著者/雑誌アラートとしても利用可

特徴・注意点

・医学系での信頼性と精度は最も高い

・メール件数や配信曜日を細かく設定できる

・プレプリント収載は限定的なので速報性だけは Google Scholar などで補完すると万全

・論文の被引用アラートや著者アラートには対応していない

以下に紹介するデータベースと比べても検索式のカスタム性は非常に高いです。ジャーナル指定して送ることもできますので、上述のジャーナル通知サービスの機能も内包しており、これだけでも十分といったところがあります。

ただ慣れないと検索式の組み立てが難しいという欠点があります。こちらのエビデンスおばさんのホームページの解説がメールアラートも含めて非常に分かりやすいのでぜひ参考にしてみてください。

今ならLLMに頼めば大体の検索式は作ってくれると思いますので、こちらを参照しながら自分にとってベストな検索式を作成するのがよいでしょう。

また、基本的に生命医学が中心のため分野によっては使えないと思います。以下のデータベースについてもそうですが、自分が普段使っているものをまずは優先して選ぶのがよいでしょう。

2. Google Scholar

公式サイト: https://scholar.google.com/

概要

・Google が運営する学術検索。ジャーナル論文からプレプリント、学位論文まで幅広くインデックス。

アラートでできること

・検索結果ページからキーワードアラートを作成

・著者プロフィールで著者アラート

・「Cited by」からの一覧ページで被引用アラート

(※アラートは新規論文登録のたびに即時メール。頻度は選べない)

特徴・注意点

・手軽さと網羅性は抜群だがノイズも多い=質の悪い文献も含まれる

・ジャーナル名は ""Journal Name"" と引用符付きキーワードなどで擬似指定するしかなく限定は不可

・通知量が多過ぎると感じたらキーワードを絞り込むなど調整が必要

網羅性が高いですが、その分論文以外の情報が入ってしまったり、また、キーワードによる選別もPubmedほどの検索式はありません。

3. Scopus

公式サイト: https://www.scopus.com/

サービス概要

・学術出版大手Elsevier が運営するデータベース。

アラートでできること

・Advanced Search で作成した検索式をアラート登録(毎日・毎週・毎月、曜日指定まで可能)

・著者プロフィールで著者アラート

・任意論文で被引用アラート

検索式の例(ジャーナル限定)

SRCTITLE("Journal of Neuroscience") AND ABS("Parkinson") AND PUBYEAR > 2021

=2011年以降のパーキンソンをアブストラクトに含む、Journal of Neuroscienceの論文

特徴・注意点

・TITLE、ABS、KEY、SRCTITLE などフィールド指定が豊富で精密検索が可能

・引用指標(h-index など)とも連携し、研究評価にも使いやすい

こちらもPubmed同様に高度な検索式でも使用でき、アラートの間隔も自由度が高いです。また、Pubmedではできない被引用アラートにも対応しています。ただ、UIがちょっと見づらいところが個人的には気になります。

また、Pubmedに比べてScopusの方が分野のカバー範囲は広いので、雑誌や論文の分野に応じて選ぶと良いでしょう。

4. Semantic Scholar

公式サイト: https://www.semanticscholar.org/

概要

Allen Institute for AI が運営する無料検索エンジン。AI 要約や類似論文レコメンド機能がウリ。分野横断型。

アラートでできること

・著者単位の新着論文通知

・特定論文の被引用通知

・Research Feed:保存した論文をもとに AI が類似論文をレコメンドし、メールで知らせる

(自由キーワードやトピック名だけでのアラートは設定不可)

特徴・注意点

・AI レコメンドにより「自分では見落としがちな関連文献」を拾える

・医学分野では精度が粗め、専門性を求める場合は PubMed などで補完が必要

・検索式ベースのアラートが作れないため、テーマを漏れなく追う用途には向かない

ライブラリに気になった論文をまとめて登録でき、それらに一括して論文被引用アラートができますし、著者アラートもできます。また、気になる論文を複数入れていくとResearch Feedで自動的に関連論文が出るのも便利ですが、私の分野は人気が少ないのか色々入れても意外とまだRecommendが出ていません。

著者や被引用アラートのみで良いのであれば使いやすいと思います。

表でのまとめ

さてここまでの4つのサービスについては表にしてまとめておきます。

一番機能が多彩なのはScopusです。あとは分野と網羅性の観点で選ぶと良いかと思います。

| 項目 | Semantic Scholar | Google Scholar | PubMed (My NCBI) | Scopus |

|---|---|---|---|---|

| アラート対象 | 著者 / 被引用 / 類似論文(Research Feed) | キーワード / 著者 / 被引用 | キーワード / 著者 / ジャーナル / MeSH | キーワード / 著者 / ジャーナル / 被引用 |

| 検索式の柔軟性 | 不可(自由な検索式には対応していない) | あり(シンプルなキーワード検索式) | 高い(ブール演算・MeSH・絞り込み検索対応) | 高い(フィールド指定・ブール演算など高度な構文) |

| ジャーナル名による指定 | 不可(トピック機能ではアラート不可) | ほぼ不可("雑誌名" をキーワードとして検索) | 正式なジャーナル名指定が可能 | SRCTITLE() による明確な指定が可能 |

| AIによる推薦 | あり(Research Feed をベースに学習) | なし | なし | なし |

| 医学・生命科学との相性 | やや弱い(分野横断型で限定不可) | 普通(ノイズが多く精度に欠ける) | 高い(生物医学に特化) | 高い(医学系ジャーナル多数、精密な絞り込み可能) |

| 通知手段と頻度調整 | メール通知(頻度の指定は不可) | メール通知(頻度の指定は不可) | メール通知(毎日・毎週・毎月から選択可) | メール通知(毎日・毎週・毎月など柔軟に設定可) |

| 引用アラート機能 | あり(特定論文が新たに引用された際に通知) | あり(自身の論文や任意論文の引用通知) | なし | あり(論文単位での引用通知を設定可能) |

手前みそですが、先日作ったChrome拡張機能を使うと論文ページから直接Semantic ScholarやGoogle Scholarにジャンプできるのでアラートの作成がやりやすいです。ぜひお役立てください。

番外編:EvidenceAlerts(臨床家向け)

こちらは臨床医が対象となるような番外編ですが、エビデンスベースでキュレーションされた論文を通知してくれる素晴らしいサービスがあります。

公式サイト: https://plus.mcmaster.ca/EvidenceAlerts/

概要

・McMaster大学が運営する臨床家専用のエビデンスアラートサービス。Evidence-Based Medicine の実践を支援。

アラートでできること

・臨床的に重要な論文を専門家が事前スクリーニングして配信

・Cochrane Review、RCT、系統的レビューなど高エビデンス論文を優先通知

・専門分野(内科、外科、小児科など)別のカスタマイズ配信

・論文の臨床的意義を簡潔にまとめた解説付き

特徴・注意点

・臨床現場での実用性を重視した厳選配信で情報過多を回避

・基礎研究論文は対象外、あくまで臨床応用可能な知見に限定

・医師・看護師・薬剤師などの医療従事者が主な対象

・配信頻度は適度で、日常業務の妨げにならない設計

研究やトレンドとはまた別としてこちらはおススメです。

効率化のための Google Apps Script 活用法

アラートメールが複数のサービスに渡ると一つずつ読むのが面倒になってきます。そこで、Google Apps Script を使って大規模言語モデル(LLM)に投げ込めるようなメール自動抽出のスクリプトを組んでみました。Gmailを対象としています。

具体的に何をやるかというと

1.Gmailから特定の件名のメール全文を取得

2.メール全文を抽出

3.まとめてGoogle Documentsに出力

というだけのものです。あとはそれをGPTなどのLLMに投げ込めばいい感じに要約しつつ、リンク構造も保って表示してくれます。

本当はClaudeだとかGeminiで直接的にGmailと連携すればいいとも思うのですが、メールというプライバシー性の高い部分に何でもできるLLMを直接触れさせたくないというところもあり、今回は簡単なスクリプトによる自動処理という方法を選びました。

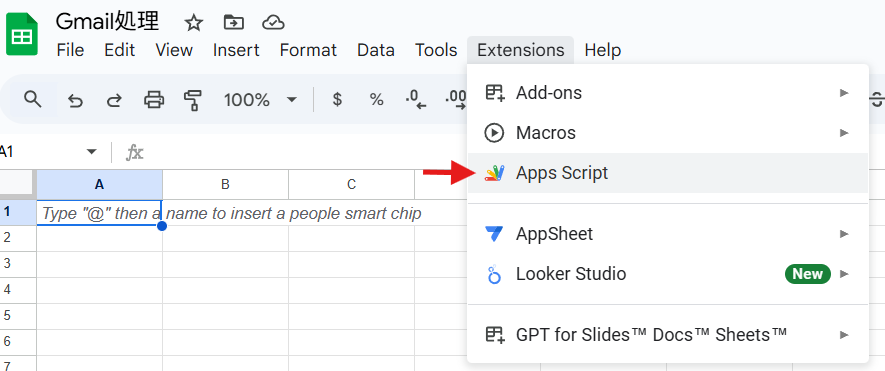

設定の方法ですが、まずGoogleスプレッドシート(あるいはGoogle Driveで新規作成でもいいです)を開きます。

そこで「拡張機能(Extensions)」を開き、Apps Scriptを選びます。

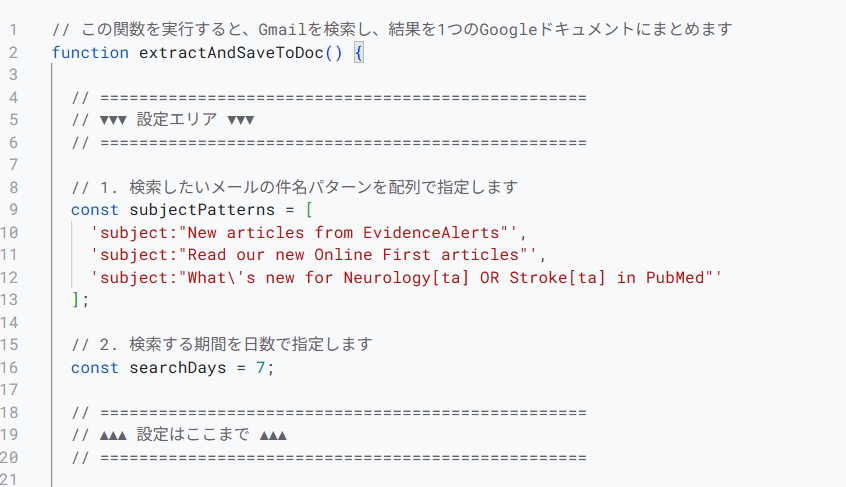

するとGoogle Apps Scriptが開きますのでcode.gsに以下のコードを打ち込みます。

// ==================================================

// ▼▼▼ 設定エリア(ここの""で囲んでいる部分に件名を指定) ▼▼▼

// ==================================================

const subjectPatterns = [

'subject:"New articles from EvidenceAlerts"',

'subject:"Read our new Online First articles"'

];

const searchDays = 7;

// ==================================================

/**

* ユーザーがウェブアプリのURLにアクセスしたときに呼び出される関数

* index.htmlという名前のHTMLファイルを表示します。

*/

function doGet(e) {

return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('index')

.setTitle("論文メール自動まとめツール");

}

/**

* HTML側のボタンから呼び出されるメインの処理関数

* 抽出したメールをGoogleドキュメントに保存し、そのURLを返します。

*/

function runEmailExtraction() {

try {

const subjectQuery = `{${subjectPatterns.join(" OR ")}}`;

const timeQuery = `newer_than:${searchDays}d`;

const searchQuery = `${subjectQuery} ${timeQuery}`;

const dateString = new Date().toLocaleString('ja-JP');

const docTitle = `論文メールまとめ (${dateString})`;

const newDoc = DocumentApp.create(docTitle);

const docBody = newDoc.getBody();

docBody.appendParagraph(docTitle).setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.TITLE);

docBody.appendParagraph(`実行日時: ${dateString}`);

docBody.appendParagraph(`検索クエリ: ${searchQuery}\n`);

docBody.appendHorizontalRule();

const threads = GmailApp.search(searchQuery);

if (threads.length === 0) {

docBody.appendParagraph('指定された条件に一致するメールは見つかりませんでした。');

return {

success: true,

message: '対象のメールは見つかりませんでした。',

url: newDoc.getUrl()

};

}

threads.forEach(function(thread) {

const messages = thread.getMessages();

messages.forEach(function(message) {

const subject = message.getSubject();

const from = message.getFrom();

const date = message.getDate();

const body = message.getPlainBody();

docBody.appendParagraph(subject).setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING2);

docBody.appendParagraph(`送信者: ${from}`);

docBody.appendParagraph(`受信日時: ${date}`);

docBody.appendParagraph("\n" + body + "\n");

docBody.appendHorizontalRule();

});

});

// 成功した場合、メッセージとドキュメントのURLを返す

return {

success: true,

message: `✅ 処理が完了しました! ${threads.length}件のメールが見つかりました。`,

url: newDoc.getUrl()

};

} catch (error) {

// エラーが発生した場合、エラーメッセージを返す

return {

success: false,

message: `エラーが発生しました: ${error.message}`

};

}

}コードを入れたら設定部分を自分の抽出したいメールの件名に変えましょう。

アラートメールはたいてい固定の件名で来ると思います。

const subjectPatterns = [

'subject:"ここに自分の指定したいメールの件名をいれる"',

'subject:"複数ある場合はここにも入れる"',

'subject:"複数ある場合はここにも入れる"'

];

const searchDays = 7;最後のsearchDaysは直近何日分を指定するか選ぶことができるようになっていますので、自由に数値を変えてみてください。

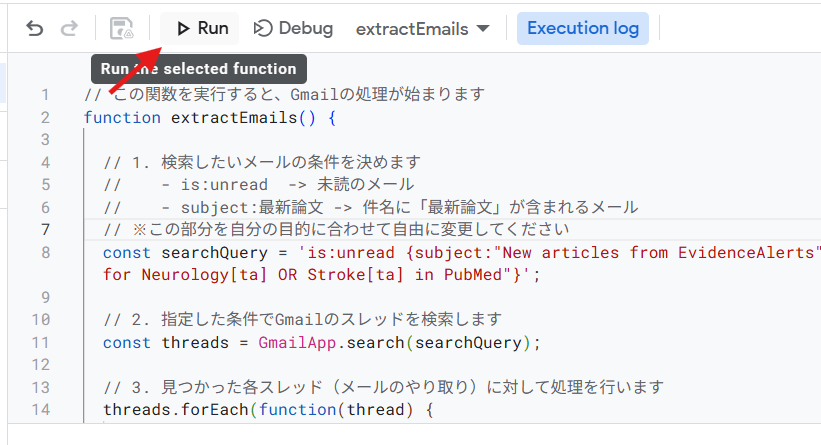

あとは実行(Run)を押すだけです。

これで今ログインしているgmailアカウントのメールが件名指定で抽出されます。

すると下側の画面にgoogle documentsのURLが出力されますのでコピペして開きます。

抽出されたメールの全文がそこに出てきますので、後はそれをコピーしてLLMに貼り付けて要約させます。

リンクを保持するように頼めば以下の様にリンクを保持しながら表示してくれます。

LLMに貼り付けると良いのは、さらにそこから気になる点を深掘りできる点です。

気になる用語や内容があればその場で知識を深めることができます(もちろんハルシネーションには常に注意が必要ですが)。

まとめ

・ジャーナル単位サービス:重要誌の確実なキャッチと高品質論文の効率的収集に適している。分野のトレンドをざっくり追うのに最適

・データベース横断型サービス:特定の研究分野や著者を詳細に追跡したい場合に強み。テーマ横断的な網羅性と柔軟な検索条件設定が可能

使い分けの基本としては

・専門性重視なら PubMed 、網羅性重視なら Google Scholar

・機関契約があるなら Scopus が最も高機能

・重要ジャーナルは公式アラートやJournalTOCsで押さえる

・臨床家なら EvidenceAlerts がおすすめ

・メール処理が大変になったら Google Apps Script で自動化

といったところでしょうか。

とりあえず少ないアラートから始めて、必要に応じて追加していくのがオススメです。

今回はメール通知を中心にまとめましたが、次回の記事ではRSSフィード(サイトの更新情報を通知する機能)を使った方法について簡単に見ていきたいと思います。

コメント