※この記事はアフィリエイトリンクを含みます

はじめに

さて、相変わらずAIツールの進歩が激しい今日この頃。新しい検索機能がまたどんどん出てきています。

特に、最近AIが文献を検索しながら質問内容を深掘りし、知識を体系的にまとめる高度な機能が注目されています。中でも2025/2/2から運用開始となったChatGPTのDeep Researchは特筆すべき性能があります。

各界の専門家や教授が作った人類最後の試験といわれる"The humanity's last exam"でも26.6%と他のモデルに比べ、高い正答率を誇るなど、その威力たるや凄まじいものがあります1。

ただ、Deep Researchは月200ドルのproユーザーであれば存分に使えますが、月20ドルのPlusですと月10回までしか使えません(2/26よりplusユーザーでも使用可能になりました)。

そこで、今回は同様の機能とまでは言わないまでも、質問内容を深掘りしながら文献検索をしてくれる機能が追加された無料のツール Scispace, Perplexity, Felo でそれぞれの機能を紹介します。

実際の画面での紹介動画はこちら

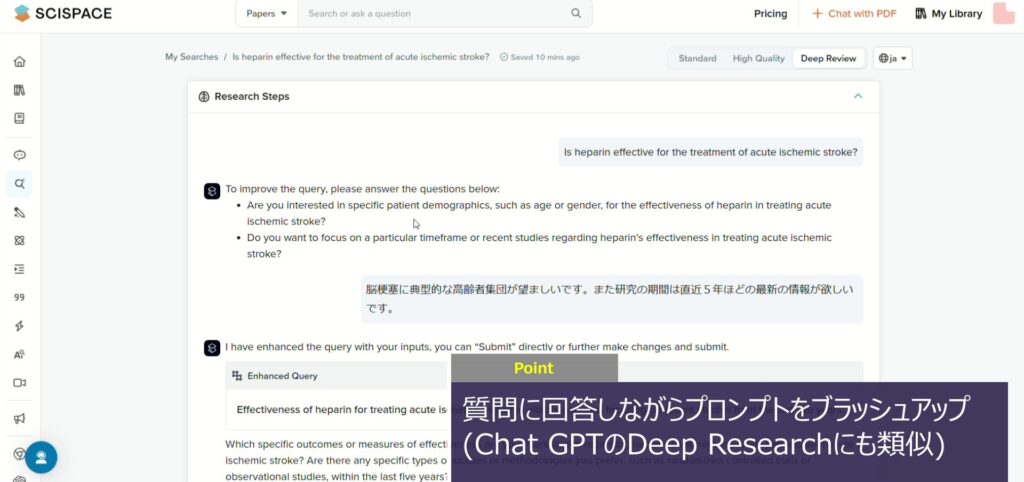

1. ScispaceのDeep Review機能

Scispaceは、研究論文の検索と要約、整理、執筆までを行える総合ツールです。 過去にも記事で紹介しています。

公式へのリンクはこちら

ブログ記事はこちら

今回新たに Deep Review という高度な検索機能が追加されました。

Scispace Deep Reviewの特徴

- 質問の精度向上:検索時にAIが質問に対する質問を何度か行ってきます。それに答えることで質問文の内容がより詳細になりブラッシュアップされます。AIがしてくる質問は的確な印象です(例えば、医学系の臨床試験であれば、「対象となる患者層は?」など)。

- 論文の詳細分析:検索結果を細分化し、関連する情報を深く掘り下げるようにしています。

- 引用付きの回答:検索結果には、通常と同様にAIによる内容のまとめとともに、引用元の論文情報が表示されます。

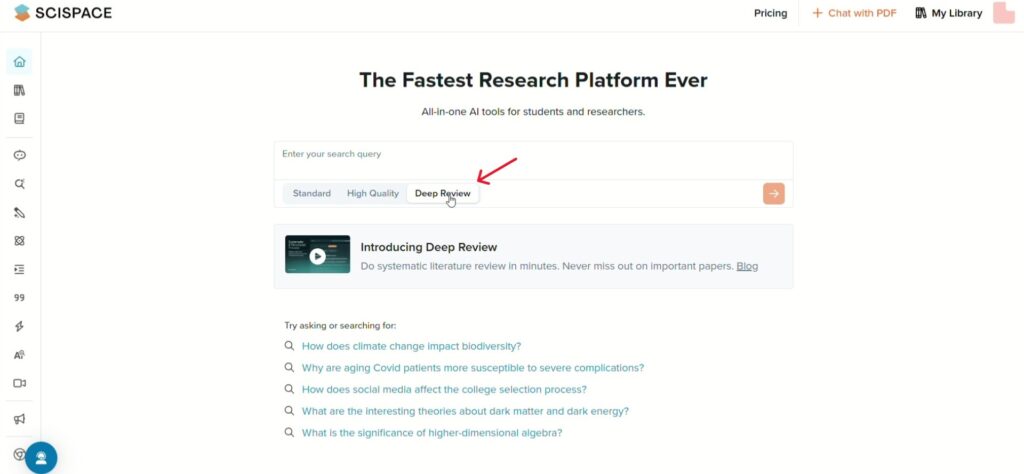

使用方法

普段の検索と大きく変わらず簡単です。

- ホーム画面で検索文を入力。

- 下にある「Deep Review」ボタンを押し、AIによる詳細検索を実行。

- AIが追加の質問を提示するので、答えていくと質問文が自動的にブラッシュアップされます。満足したらsubmitボタンを押す。

- 最終的に、検索結果の論文リストが提供され、詳細なレビューを閲覧可能。

メリット・デメリット

- メリット

- 高精度な検索で、研究に必要な論文を的確に取得。

- AIが質問を最適化し、研究の方向性を明確に。

- デメリット

- 前にも通常検索について感じましたがオープンアクセスの論文はフルテキストがあるためか、そちらに偏っている印象があります。

- メタ解析やRCTを指定してみましたが、対象外の論文が含まれることがありました。

感想:論文に絞ってより詳細に質問したい人、適切なプロンプトを書く/考えるのが苦手な人におすすめです。この質問文の質を上げるというのはAIを使う上で大事なので、実際のところChatGPTなどで質問文をブラッシュアップすれば他のツールでも応用が利くかもしれません。

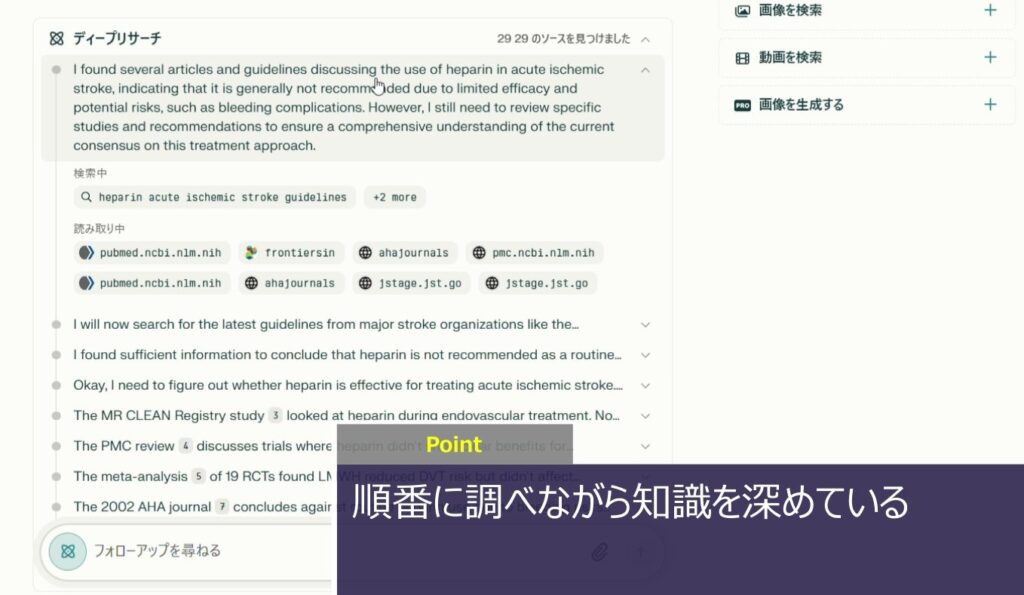

2. PerplexityのDeep Research機能

Perplexityは、一般的な検索エンジンとしても使われるAIによる検索ツールです。Deep research機能を使うと質問から内容を深掘りして多量の文献を調べてかなり詳しい内容を提示してくれます。

公式ページはこちら

PerplexityのDeep Researchの特徴

- 専門的な検索アプローチ:例えば臨床医学の質問をするとガイドラインや専門家の意見をまず検索し、そこからさらに詳しい臨床試験や研究を深掘りしていきます。

- 検索過程の可視化:検索の流れを確認できますので何をどう調べたのか、それに応じてどんな文献が出たのかがさっとわかります。

- 多様なソースの統合:論文だけでなく、ガイドラインや専門家の意見も取り入れるため、単純な論文検索専用ツールよりも視野が広いです。

使用方法

- 検索画面でクエリを入力。

- 下のタブから「Deep Research」モードを選択して検索開始。

- 数分でAIが解析した詳細な検索結果が表示されます。

- 右側に検索ソースがリスト化され、詳細を確認できます。

メリット・デメリット

- メリット

- 論文を多く含み、一般的な検索よりも専門性の高い情報を取得。

- かつガイドラインや専門家のウェブ上の意見も検索して、総合的な結論を提供。

- デメリット

- 日本語の検索文では情報が不足することがあるため、分野によっては英語での検索が必要。

- 検索に時間がかかる。

感想:専門的な医学・科学の情報をウェブ上での広い視野も含めて体系的に収集したいときには役立ちます。やはり論文検索ツールなどと比べると市場規模とツールにかけるお金が違うからか精度についてはかなり高いと感じました。

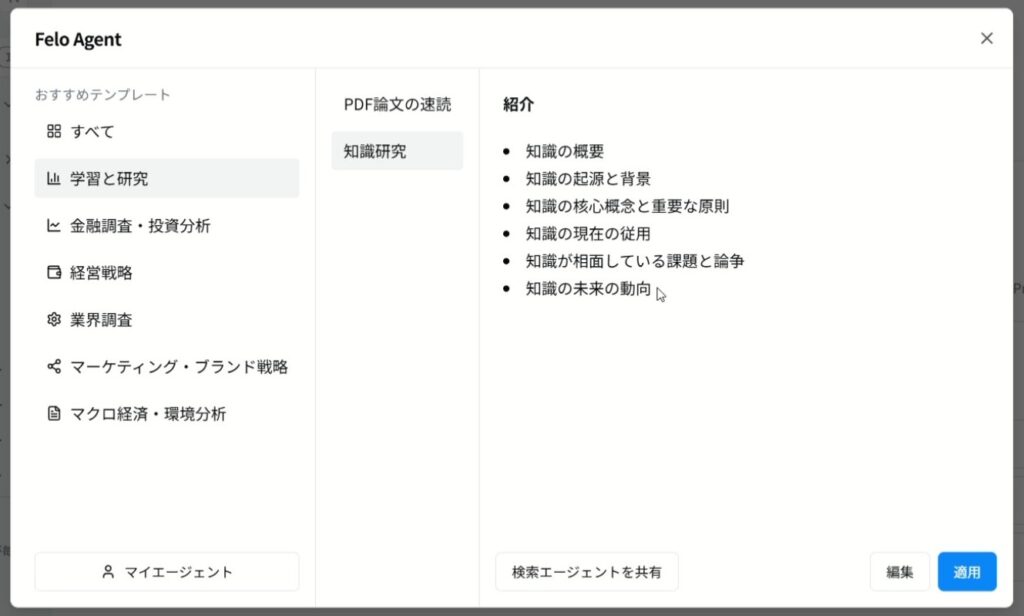

3. Feloの多段階検索機能

Feloは、日本発のAIリサーチツールです。パワーポイントやマインドマップの出力などアウトプットも充実しており気が利いています。

公式ページはこちら

紹介記事はこちら

今回追加されたFelo Agentという機能は多段階検索を特徴としています。

Felo Agentの特徴

- テンプレート検索機能:テーマごとにテンプレートが用意されており、効率的に情報を収集可能。t例えば何かの知識について詳しく知るためのテンプレートなどがあります(下図)。

- 検索のカスタマイズ:テンプレートを編集し、自分に最適な検索プロセスを構築。使いまわすこともできる。

- プレゼンテーション生成:検索結果をレポートやプレゼンテーションとしてまとめる機能があるので大量に出力したものを保存して編集可。

メリット・デメリット

- メリット

- ソースの自動翻訳など日本語対応が優れており、日本の情報も取得しやすい。

- カスタマイズ性が高く、自分の研究に最適な検索フローを作成可能。

- デメリット

- 基本的には通常の検索をテンプレートでまとめた、というもので文献検索の精度は特に向上していない。

- Web上の一般情報も多く含まれるため、学術性の高い論文を重視する用途には向かない。

感想:広範な情報収集や、プレゼンテーション資料作成には役立てやすいですが、論文検索は一部に限られます。質問内容によってもこの辺は変わるかもしれません。また、エージェントの機能説明などをカスタマイズできますが、論文のみを検索するように指示してもできませんでした。現在ベータ版ですので今後の改善に期待したいです。

まとめ

表で一度まとめます。

| ツール | 特徴 | 推奨用途 |

|---|---|---|

| Scispace | 深掘りした論文検索が可能 | 学術論文を重点的に調査したい |

| Perplexity | AIが専門的な視点で情報を整理 | 論文から専門家の意見まで広範な情報収集 |

| Felo | 日本語対応が強く、カスタマイズ可能 | 基礎知識の整理と(ざっくりとした)迅速なアウトプット |

検索の精度や機能の高さでいうとやはりPerplexityが頭一つ抜けている感じでしょうか。どうしても無料である以上、工夫はしているものの、そこまで高い機能は望みにくいかもしれません。ただ基本的にどれも出力内容の情報量が通常の検索より増えますので、まず分野や用語の概要を知りたいときにはそれぞれかなり役に立つと思います。

ぜひまた試してみてください!

ちなみに2/26より待望のChat GPTのDeep Research機能もPlusユーザーで使えるようになったので(私はplusでずっと使ってます)こちらもまた詳しく見ていきたいと思います。

参考文献

- https://gigazine.net/gsc_news/en/20250205-openai-deep-research-high-score/ ↩︎

コメント