雨後の筍のごとく増えているAI論文検索ツール。どのツールをいつ使えばいいのか、迷われている方も多いのではないでしょうか。

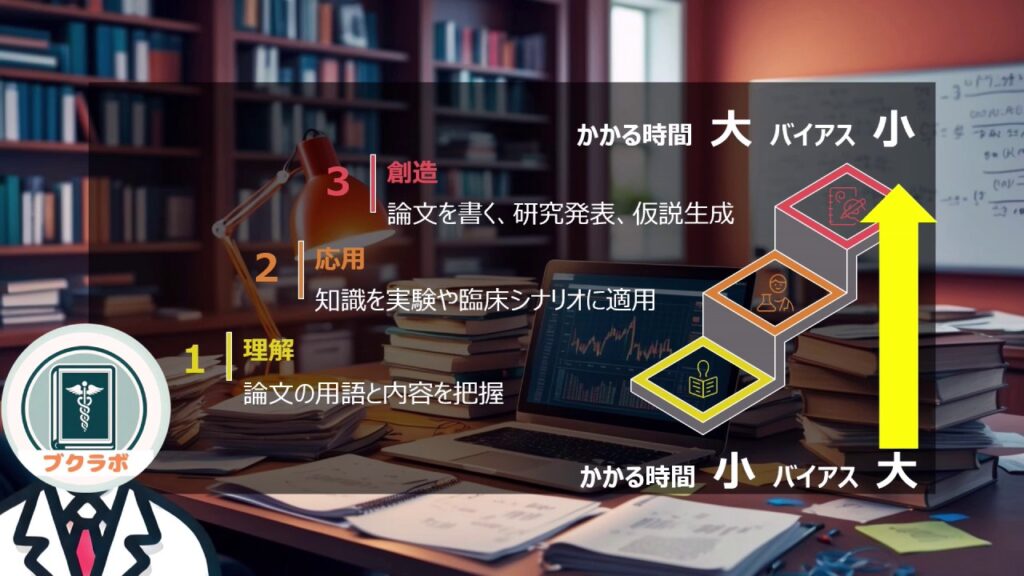

そこで本記事では、研究活動を「知識を理解する」「知識を応用する」「知識を評価・創造する」という3つの段階に分け、それぞれの場面で最適なツールと具体的な使い方を紹介してみます。

あくまで一提案ですので、普段使うときの参考になれば幸いです。自分ならこう使う!という意見があればぜひコメント欄で共有してもらえると嬉しいです。

動画版はこちら▼

なお、ここで紹介している主なツールはこちらのリンクをご参照ください。

なぜ3段階で考えるのか

まず、研究活動における知識を3段階に分ける理由は、各段階で求められる時間と正確性のバランスが異なるからです。

各段階の特徴

1. 「理解」の段階

- 難しい論文の用語や内容を理解し、知識の全体像を把握する

- 所要時間:短め

- バイアス許容度:高(多少の不正確さは許容できる)

2. 「応用」の段階

- 得た知識を実験や臨床に応用できるかを検討する

- 所要時間:中程度

- バイアス許容度:低め(より正確な情報が必要)

3. 「評価・創造」の段階

- 論文執筆、学会発表、実験計画を行う

- 所要時間:長め

- バイアス許容度:極めて低い(高い正確性が必須)

論文検索AIツールはものによってかかる時間や選択される論文の数、その内容の読み込み具合が異なります。この違いを理解しておくと、適切なツール選択が可能になるでしょう。

こんな感じのイメージです▼

フェーズ1:知識を「理解する」

「〜って何?」をざっくり調べる時のアプローチ

この段階でおすすめなのはDeep Research系のツールです。

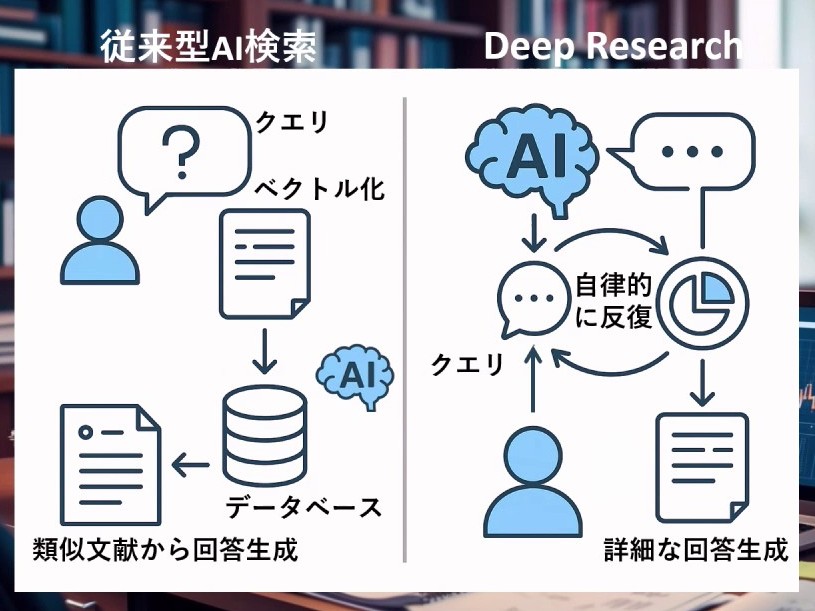

Deep Researchの特徴

- AIが質問を細分化し、論文を読み進めながら答えを組み立てる「反復探索型」

- 情報の抜けを減らしつつ、初学者でも論点を広げやすい

- GPTのDeep Research機能やScispace、PaperguideのDeep Research, Answer thisなどが該当

通常の検索との違いを図にするとこんな感じです。

これらのツールは、ユーザーが何を聞いていいか分からない段階でも、反復的に検索をして幅広い情報収集をサポートしてくれます。

意外と自分で研究に関する知識を調べてみて思うのが、初期の段階ではそもそも適切なクエリ(質問)を用意することが難しいことです。初期のうちに質問を狭めてしまうと、重大な知識の抜け落ちに気づかないことがあります。そうなると実験計画を立てたりした後でそれを取り返すのは大変です。ざっくりと幅広く知識を得ることが大事だと思います。

その他の有効なアプローチ

- Perplexityのような「論文+Web検索AIツール」

→ウェブなどで情報がまとまったページやReview articleを多く参照してくれます - Incitefulでのレビュー論文の絞り込み

→特定の論文と関連するreviewに絞ってリスト表示するのが得意です - 専門書やガイドラインの参照

→AIツールとは関係しませんが基本的な手段と言えます - Readableなどの翻訳ツールを使った読解補助

→この段階でのまとめ情報は文字数が多いので、必要があれば適宜自動翻訳も使いましょう

💡 ポイント:この段階では幅広い情報収集を優先し、完璧な正確性は求めすぎない

フェーズ2:知識を「応用する」

現実の状況に適用できるかを検討

この段階では、得た知識が自分の研究や臨床現場に本当に応用できるかを詳しく検討します。そのために大事なのは方法論について理解し、応用の幅を捉えられるようになることです。

推奨ツール

- Scispace、Paperguide、Elicit:表形式で研究手法を比較できます。特に定式化された臨床医学の質問などに関してはElicitが強いです。

- Google Notebook LM:複数文献から情報を正確に引用・提示。Methodsの抽出のみならず実際の自分の研究テーマを提示して、応用可能かどうか質問するような使い方も可能です。引用部分をしっかりと提示するため正しいかどうかの確認が十分できます。

具体的な使い方

- 論文検索AIツールの横断検索機能で、類似研究の方法論を比較

- 自分の状況に最も近い研究デザインを特定

- Google Notebook LMで複数文献の該当箇所を効率的に抽出

⚠️ 注意:よくあるシチュエーションであればフェーズ1で得られた知識をそのまま応用することも可能です。ただ、Deep Researchも優秀になってきていますが、ハルシネーションもやはり時折見られます。一次文献の直接の確認は怠らないのが必須です。

フェーズ3:知識を「評価・創造する」

論文執筆・発表準備のための網羅的調査

最も時間をかけ、正確性を追求する段階です。

推奨アプローチ

- 引用分析ツールの活用

- Research RabbitやIncitefulで引用関係を可視化する

- 見落としていた重要文献を発見できる可能性がある

- 詳細な文献評価

- 研究手法、統計手法の妥当性を全文をしっかり読んで検証する

- 前提条件や仮説の批判的検討

- 反復的な調査

- 新たに得た知識から生まれた疑問を、再度フェーズ1・2で調査

- 文献の網羅性を高める

このフェーズの課題と対策

この段階では「正確に本文を読みながら内容を整理する」作業が重要ですが、これをサポートする理想的なツールはまだ少ないのが現状です。Google Notebook LMは引用付き検索に優れますが、PDFをテキストに変換するため、画像や表の表示に課題があります。

あと、使えるとするとPDFに対してチャットができる読解補助ツールでしょうか。比較的狭い範囲での入力→回答であれば大きなミスは少ないと思います。

実際に、複数の文献から情報をまとめながら知識を練り上げていくにはまだまだAIの力だけでは不足していると感じます。こうした特定の外部文献からAIで情報をまとめる技術はRAG(Retrieval Augmented Generation)と呼ばれますが、個人に特化したRAGの作り方は今後またこのブログ・YouTubeチャンネルでも掘り下げていきますので、ぜひまたご覧ください。今のところObsidianとClaudeなどの連携を検討中です。

まとめ

1. 時間とバイアスはトレードオフ

短時間でざっくり把握したいならDeep Research、腰を据えて精査するならNotebook LM。目的に応じて使い分けましょう。

2. ツールはあくまで「道具」

万能なツールは存在しません。自分の目的を明確にし、適切なツールを選択することが重要です。

3. 最後のチェックと責任は人間の役割

AIの能力は人間を凌駕する部分も多いですが、ハルシネーションや情報の抜け穴は必ず存在します。これまで研究のための情報収集に何度も利用してきましたが、こちらが突っ込まないと平然と本当かのように言ってきます。引用元の確認と批判的な検証は絶対に欠かせません。

研究活動の各段階に応じて適切なツールを選択し、効率的かつ正確な文献調査を実現しましょう。やっぱりこれらのツールが使えると効率的なのは間違いないです。AIツールの進化は速いですが、この3段階の原則を理解していれば、新しいツールが登場しても適切に使い分けることができるはずです。

コメント