臨床や研究の現場では、日々新たに発表される膨大な論文の中から、自分にとって重要な情報を効率よく見つける力が求められます。

しかしながら臨床と研究の両方に時間を取られている医学系研究者としてはこれがなかなか難しい時があります。特にこういった働き方をしている年齢の医師は男女ともに育児や家事への参加も求められることもあり、なかなか大変なのではないでしょうか(私も常にこれを実感してます)。

そこで本記事では、論文チェックに役立つアプリを「何ができるか」という視点に加え、実際に使ってみた感想も踏まえながら、3つご紹介します。

実際のところ論文のフォローアップに役立つのはアプリだけではなく、メール通知やRSSと言った方法もあります。それぞれの紹介記事はこちら。

アプリ、メール、RSSフィードを使った最新論文チェック方法についてまとめた動画はこちら(アプリは動画後半12:42~です)▼

1. R Discovery

AI 要約 × 音声で“読む”も“聴く”もカバーできる多機能アプリ

R Discoveryは英文校正でもおなじみのEditageと同じ会社が運営している論文情報検索、キャッチアップができるアプリです。翻訳や論文要約機能が秀逸です。

主な機能

- 大規模言語モデル(LLM)による要約とQ&A

論文や研究トピックに関して、数行で重要点をまとめてくれます。内容についてチャット形式で質問し、理解を深めることも可能です。 - Audio Papers:音声による論文再生

抄録や全文、その要約を自動で読み上げます。再生速度の調整も可能で、通勤や作業中にも効率よく論文に触れられます。 - 関心トピックのフィード作成

キーワードを登録しておくと、関連する最新論文がフィードに自動で整理されます。プレプリントも含めた膨大な論文にアクセス可能です。 - Zotero / Mendeley との連携

収集した論文情報を文献管理ツールへエクスポートできます。

登録すると以下の様な画面で自分の専門分野を確認されますので、選択することで好みの論文が表示されるようになっていきます。

長所

- AIベースの要約・音声・翻訳・検索など、機能が充実

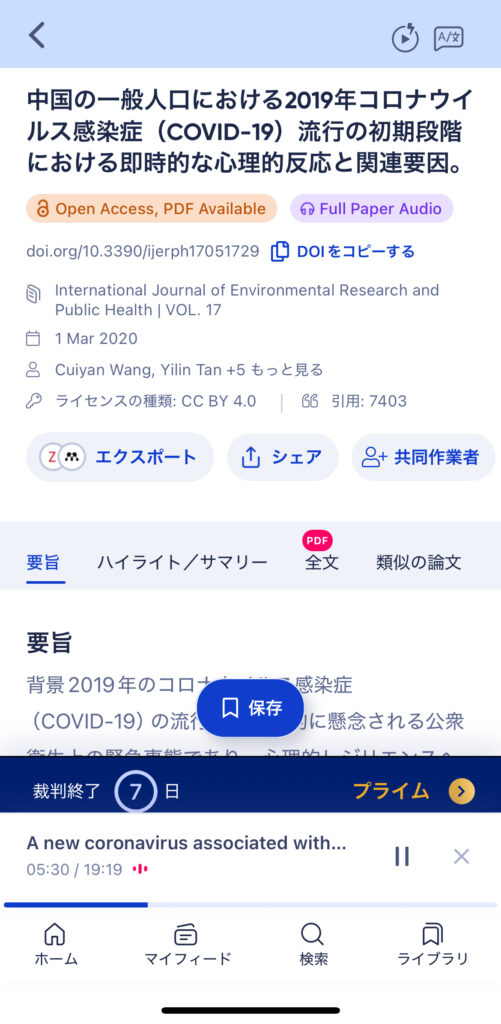

論文の要約は以下の様に日本語訳もできます(有料)。やはり日本語だとパッと見た時に情報が頭に入りやすいですね。

気になるのは機械翻訳の精度がさほど高くないという点で、一番下をみると「裁判終了」とあるのですが、これはおそらく"trial(お試し)"の誤訳だと思うのですが、このレベルでも誤訳があるとするとちょっと不安を覚えます。

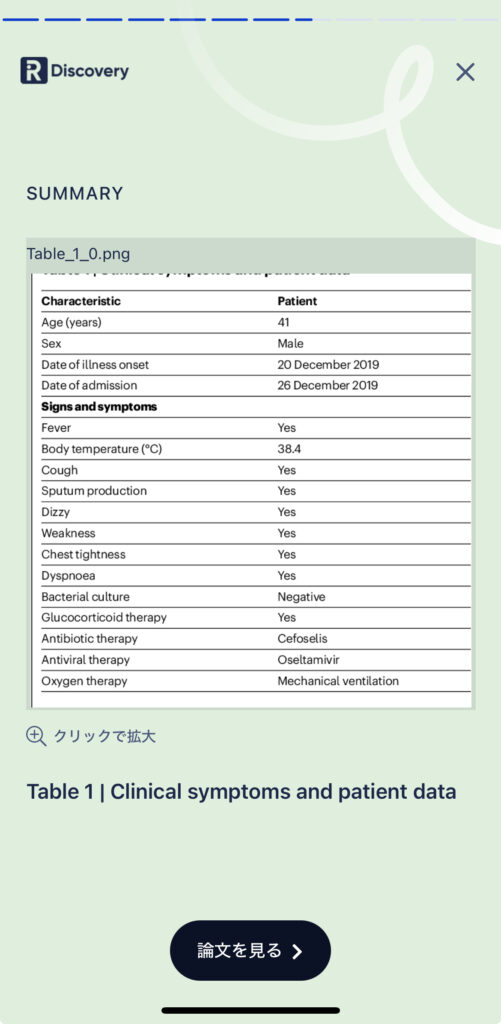

リサーチダイジェストではインスタなどの画像のようにタップして内容をサクサク確認できるようになっています。図表も取り込まれているので分かりやすいです。

短所

- Zotero等へのPDF自動取得は不可:エクスポートできるのは論文のメタデータのみで、PDF自体を自動で取得・同期する機能はありません。

- タイトルが見づらい:下図のようにメイン画面のフィード(リサーチダイジェスト)で論文タイトルが全文表示されず、内容を把握しづらいことがあります。

- 高度な機能は有料プラン(Prime)限定

日本語への論文の翻訳や日本語での音声出力は有料となっています。

2. Read by QxMD

臨床医・研究者がサクサクみられる論文閲覧アプリ

自分の専門分野の論文をシンプルかつ軽快にみられるアプリです。翻訳ナシ、音声出力などもありませんが、特定の分野、ジャーナル、キーワードの論文をサクサクみるならこれが現状一番だと思います。

世界的な医療情報プラットフォームであるMedscapeによって運営されており、アプリはQxMDというツール制作に特化した企業によってつくられています。今は日本語でもHOKUTOのようなアプリでeGFR計算など様々な計算ができますが、昔はよくCalculate by QxMDという医療系の計算がすぐできるツールを使っていました。懐かしいです。

主な機能

- 専門フィードとコレクション機能

内科・外科・小児科など、自分の診療分野に合わせた新着論文が毎日届きます。ジャーナルやキーワードの指定も可能です。気になった論文は「コレクション」として保存・整理でき、ジャーナルクラブなどでの共有にも便利です。 - Institutional Access との連携

所属機関(大学や病院)のアクセス権を使って、有料ジャーナルの全文PDFをワンタップで取得可能です。

まず登録時に専門分野を聞かれますので入力していきます。複数の分野が選択可能となっています。

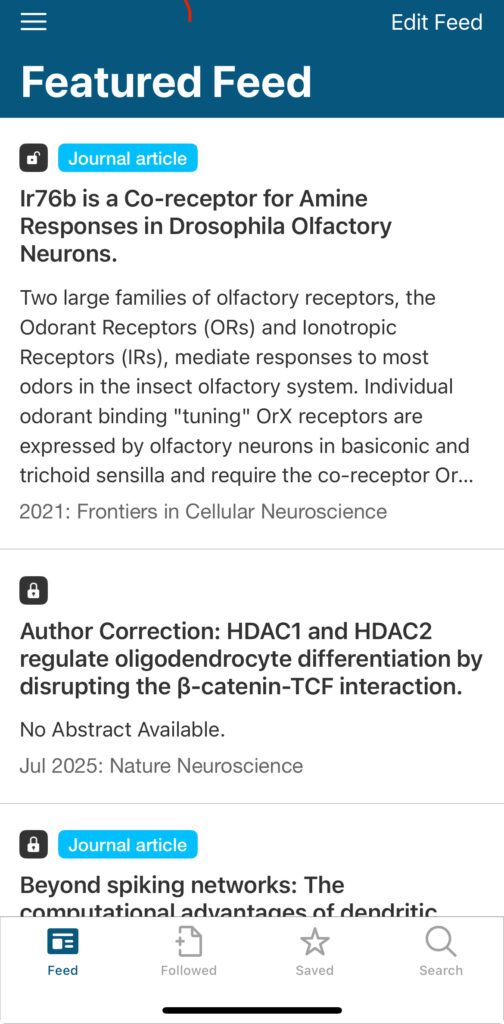

メイン画面では以下の様に関連する分野の論文がフィードで表示されて、スクロールすることでタイトル+アブストラクトをざっと見ていくことができます。読んだ論文は薄く色が変わるのでどれをチェックしたかは一目瞭然です。

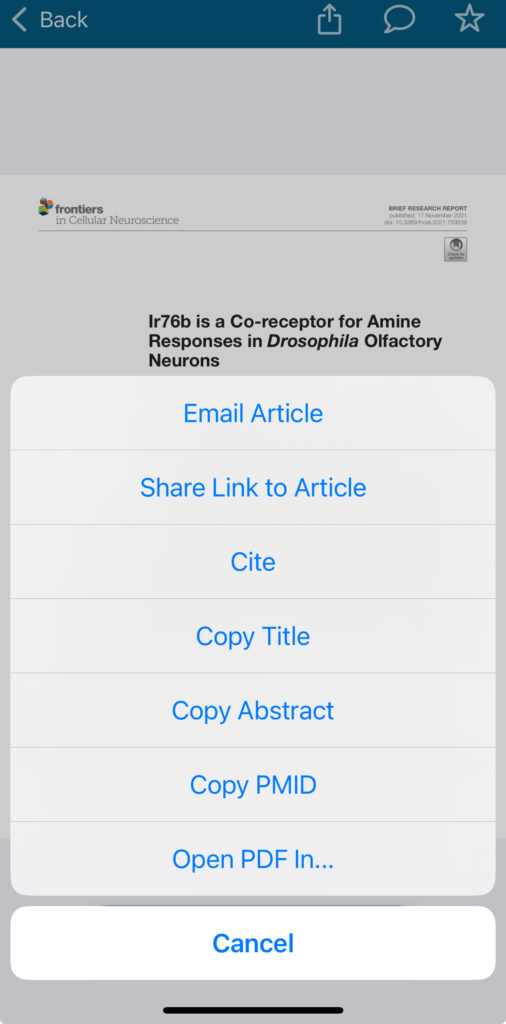

論文はアクセス可能なものならPDFやウェブサイトで表示でき、さらに外部に送ることができます。残念ながらZoteroなど論文管理ソフトとの連携はないようです。

長所

- UIがとにかくシンプルで直感的、すぐに使い始められる

短所

- 日本の多くの機関でアクセスが限定的:Institutional Accessは海外の大学が中心で、日本の所属機関では利用できない場合が多いのが実情です。

- 基礎研究系の網羅性はやや低め

- 日本語ではみられない

3. ResearchGate アプリ

研究者同士の交流と、自分の関心分野の論文をまとめて追えるSNS的ツール

ResearchGateは研究者用のSNSとして超有名なサービスです。ここまでのツールは主に分野における最新の重要論文をチェックするというものでしたが、ResearchGateはSNSという感じが強くなり、特定の著者や機関の論文の最新情報をチェックできるというのが主な特徴となります。

実際、私が使ってみたところ早速同じ研究室の院生の論文がヒットしました笑

SNSに初めて登録すると怖いくらい関連ユーザーの情報が流れ込んできますが同じ感覚を論文に関して味わえます。

主な機能

- フォローした研究者・分野の新着通知

関連論文が投稿されると自動で通知されます。気になる研究者をフォローし、最新動向を追うといった使い方が可能です。 - PDF アップロードと共有機能

自身の研究成果(論文、学会ポスター、データセット等)をアップし、閲覧数や被引用数を確認できます。 - 著者とのダイレクトコミュニケーション

論文に関して直接質問や議論が可能です。

長所

- 研究者ネットワークを活用した情報発見が可能

- 自分の論文に類似した文献を自動でレコメンド

短所

- 著作権侵害のリスク:論文のフルテキストをアップロードする際は、出版社の著作権ポリシーを各自で必ず確認する必要があります。安易なアップロードは著作権侵害になる可能性があります。

- 分野によって活動量に偏りがある

- 一部の論文は共有されておらず、アクセスできない

実際に使ってみた感想とまとめ

これらのアプリはジャーナル毎の論文収集を間違いなく効率化してくれますし、スマホアプリという特性上空き時間にサクサクチェックができるという大きな利点があります。特に子育て中の研究者は小まめにしか時間が取れないと思うので、こういうアプリは嬉しいです。

ただ、アルゴリズムがよくわからないフィードについてはかえって無駄な時間を使う可能性があります。例えば自分の専門領域から少しずれた論文や、重要度の低い情報を提案してくることも少なくありません。これは、まるでSNSのタイムラインを目的なく眺めてしまうように、意図せず時間を浪費してしまうリスクがあります。また、興味のない論文が続くと、次第にアプリを開くこと自体が億劫になってしまう可能性も否定できません。

これはR Discoveryの音声再生機能も同様で、役に立つかどうかわからない論文をだらだら聞くことにはあまり意味を感じません。例えばGoogleの「NotebookLM」のように、自分が選んだ重要な論文だけをアップロードし、その内容を要約・音声化(ポッドキャスト化)してくれるツールも登場しています。広く浅く情報を「聴く」よりも、本当に精読したい論文やジャーナルの情報だけを別のツールでじっくり「聴く」方が、結果的に学びが深いかもしれません。

結論としては目的意識を持ってツールを使うことが大事です。どんなジャーナルやどんなキーワード、どんな著者の論文をキャッチアップしておきたいのかを明確にしてツールをうまく使い分けましょう。特定の著者のフォローならResearchGateがオススメですし、ジャーナルやキーワードでサクサクみるならRead, 翻訳が欲しいならR Discoveryというところでしょうか。

今後の記事ではメール通知による論文チェックの方法も紹介していきますが、手軽さという点で現代のスマホアプリに勝るものは無いので、とにかく手軽さが欲しいという方はこれらのアプリをぜひ試していってみてほしいです。

コメント