※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます

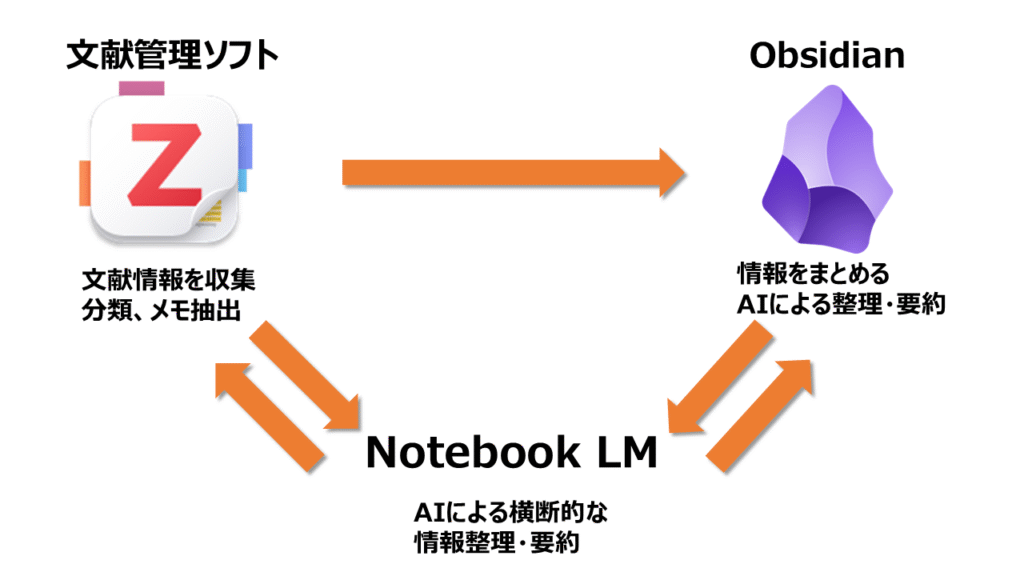

今回の記事ではAI時代の研究ワークフローとして、Zotero、Obsidian、NotebookLMを組み合わせた効率的な文献管理・情報整理システムをざっと紹介してみます。

論文執筆や研究発表の準備において、これらのツールを連携させることでLLMをかませつつも、出典管理のきちんとできるアウトプットができると思います。

自分でもこれは使ってますのでこれらのツールが好きな人はぜひ試してみてください。他にもこんな方法がいいというのがあったらコメント欄で共有頂けると嬉しいです。

具体的な画面を見ながら流れを紹介した動画はこちら▼

全体のワークフロー概要

今回紹介するワークフローではまずZoteroで文献情報の収集・管理・分類を行い、次にObsidianでメモの統合とAIを活用した情報整理を進め、最後にNotebookLMで横断的な情報抽出・補完を行うという流れになります。それぞれのツールが持つ特性を活かし、段階的に情報を精査・発展させていくのがポイントです。

Zoteroでの基盤づくり

文献管理の基本方針

Zoteroは文献管理ソフトとして出典情報の正確な管理と分類を担います。PDFをドラッグ&ドロップするだけで文献情報が自動取得され、書籍についてもAmazonなどのページから簡単に情報を取り込めます。出典が重要視される研究レベルの作業では、NotionやObsidianよりも専用ソフトであるZoteroの方が圧倒的に便利です。

Zoteroの設定方法や基本については下記の記事から参照ください。

また、他の文献管理ソフトでも代替が概ね可能です。他のソフトについては以下の記事からチェックしてみてください。

効率的な整理方法

Zoteroでの文献は主にコレクション機能やタグ機能を使って分類をしていきます。こうすることでObsidianにアウトプットする際やNotebookLMにアップロードするときに使いやすくなります。これらは他のソフトウェアでも同様の機能があることが多いので応用できると思います。

コレクション管理については、プロジェクト単位での管理を強く推奨します。「○○学会発表用」「△△ジャーナル投稿論文用」など具体的なプロジェクトごとで分類することで、経験と結びついた記憶に残りやすい整理が可能になります。病気ごとやテーマごとなど細かすぎる分類は、かえって何がどこにあるか分からなくなってしまうため経験上避けた方が良いと思います。

またタグについては後から自分がどう使うか、を想定してつけるのがオススメです。タグのつけ方、コレクションとの違いについては以下の記事でもう少し詳細に論じていますのでご覧ください。

メモ作成のコツ

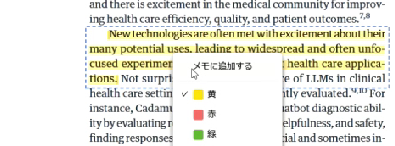

今までは要約などをZoteroのメモにつけたりしていましたが、現在は大規模言語モデルによる要約が容易になったため、内容は必要最小限に留めることをおすすめします。私の場合、論文に引用したりする重要箇所をハイライトし、右クリックから「メモに追加」を選択することで簡便にメモを蓄積しています。詳細な要約よりも、アウトプットに必要な情報に絞り込むことで後の作業で実用的に使えるメモが作成できます。

▲ハイライトしたところを右クリックするとメモに追加できます

Obsidianとの連携

ZoteroからObsidianへのメモ移行には、Better Notesプラグインが便利です。プラグインを導入後、「Export Current Note」機能を使うことでマークダウン形式での出力が可能になり、Auto sync機能を有効にすれば双方向同期によってどちらのツールで編集しても同じ内容を維持できます。

プラグインについては以下のページでより詳しく案内しています。

双方向同期については同時にZoteroとObsidianを利用する際にどちらの更新を優先すべきかコンフリクトが生じることもあるため、挙動が難しい点もありますが、Obsidianとの連携の中では比較的簡単な方なので一応こちらを使うようにしています。

Obsidianでの情報統合

AI活用による情報要約、整理、リライト

Obsidianの大きな利点はAIとの連携の充実です。フォルダ内のマークダウンファイルという単純な構造により、様々なAIツールから読み取りやすくなっています。Gemini CLI、Codex CLI、Claude Code、Claude Desktop(GUI操作)などが利用可能です。ただし、未発表論文などセンシティブな内容については、学習データに使用されないオプションのあるツール(有料プランの使用やClaude desktopのincognitoモードなど)の利用を必須です。

詳しい導入方法は以下のページでまとめています。

これらの連携を使うと指定フォルダの内容に対して、内容の概説、情報の分類・整理、要約作成、特定テーマでの検索・抽出といった作業が可能になります。これにより、蓄積した情報から必要な内容を効率的に見つけ出したり、さらにそこから対話的にアイディアを練ることで新たな発想や疑問を生み出すことができます。

NotebookLMによる情報補完

連携のタイミング

Obsidianでの作業を進める中で、元のメモや論文から抽出したい情報が不足していたり、新しい疑問や課題が浮上することはよくあります。こうしたときに役立つのはNotebookLMです。中規模(2~50程度)の文献を横断的に扱う際には一番手軽で扱いやすい方法だと思います。

簡単な説明はこちらの記事で行っています。

またZoteroとの連携方法をいくつか以下の記事でも紹介しています。

効率的な使用方法

まずZoteroで事前に分類済みの文献から必要なものをフィルタリングします(ここで冒頭の分類が役立ちます)。関連文献を全選択してファイル>PDFエクスポートを選び、適当なフォルダに出力します。その後それをNotebookLMに一括アップロードします。

こうすることでノートブックを作成し、新たな疑問に対する回答の確認や、複数文献を横断した情報の統合、全体像の把握といった作業が効率的に行えます。

また、読む時間が十分とれないときに便利なのがAudio/Video機能です。集めた文献の雰囲気を音声で把握でき、読書時間が取れない際の効率的な情報インプットや、移動時間などでの学習活用が可能になります。

これらの出力機能については以下の記事でもまとめています。

NotebookLMで得られた新しい知見や整理された情報は、再度Obsidianに取り込んで統合します。これにより、初期のメモから発展した、より深い理解に基づく情報整理が完成します。

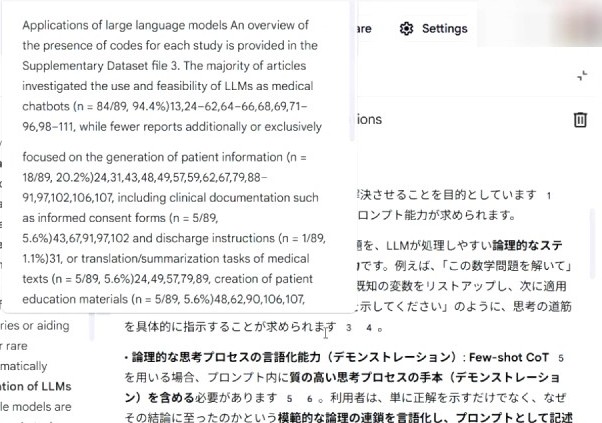

ここでのNotebookLMの利点は出典が確認できることです。論文や文章を書く上で出典を明確にすることは研究者として必須です。NotebookLMの検索機能は完璧ではありませんが、出典のボタンを押すことで引用している部分の確認がとれます。

▲数字のボタンを押すだけでポップアップで引用部分を表示

よく見るとあんまり関係ない文章が提示されていることもありますので、必ずチェックすることをお勧めします。逆にこうすることで出典の正確性を維持できますね。

ワークフローの利点

このワークフローの利点は出典の正確さを維持しつつ、アウトプットへの準備を進めていけることです。論文執筆、実験アイデアの創出、研究発表準備といった研究活動にも使えますし、ブログ記事作成、YouTube動画制作、教育コンテンツ開発などでも活用可能です(実際に使っています)。

文献情報管理の得意なZotero、軽快で文章作成や情報統合が得意なObsidian、出典を保持しながらLLMで要約ができるNotebookLMとそれぞれの得意分野を活かしたシステムであると言えます。

まとめ

Zotero、Obsidian、NotebookLMを組み合わせたシンプルなワークフローを紹介しました。各ツールの役割を明確にし、連携させることで、AIを適度に使用しながら文献管理から最終的なアウトプットまで使用することができます。いずれも無料で使いやすいツールですので、ぜひ一度試してみてください。

参考文献

コメント